SSイベント関連情報

【1/31】古川黎明高校サイエンスフェスティバルに参加してきました!

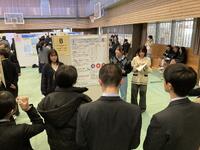

1月31日(土)、古川黎明高校で行われた、

サイエンスフェスティバルに本校2年普通科の

探究班が参加してきました。

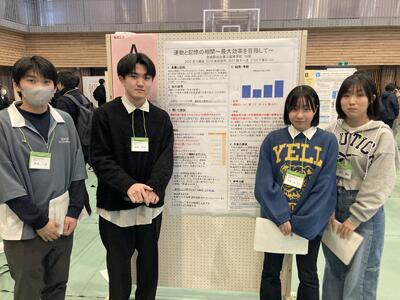

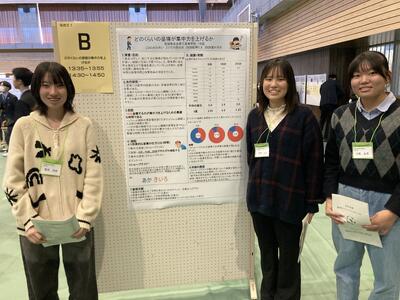

「運動と記憶の相関」「どのくらいの昼寝が集中力を上げるか」

というテーマについての発表でした。黎明高校の生徒だけでなく、

他校の生徒や、関係者も多数発表を見に来ていました。

生徒たちは充実した表情で、大変実りのある発表となりました。

【1/27】NanoTerasuで測定!内部構造が見えた!!

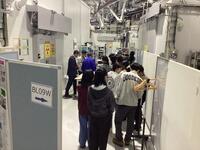

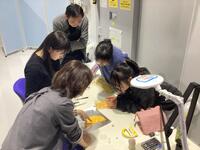

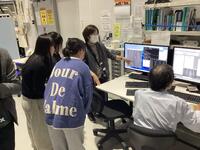

令和8年1月27日10:00~18:00 生徒18名がNanoTerasuを8時間使用して、探究活動の5テーマで合計14種類の物質を測定しました。この実験は9月から計画を進め、12月にナノテラス講習会、1月に放射線講習会を経て、実際の測定が実現しました。世界最先端の測定機器を高校生が探究活動での調査・研究で使用しました。高校生の探究活動がここまで来たか!と実感できるとてもエキサイティングな時間でした。※生徒も引率教員も興奮が隠せない体験でした。

各班の探究テーマである以下の①~⑤の5つについて

①松島の岩石

②マイクロプラスチック

③ゴカイ

④ミカヅキモ

⑤オムレツ

物質の内部構造を観察できました。

実験の詳細については、5月の三高探究の日でのポスター発表等でご確認ください。

今回、宮城県と仙台市のシェアリング2000を活用することで、NanoTerasuの利用料金を9割支援していただきました。高校生の活動へのご支援に感謝いたします。

※NanoTerasuでの測定では、八木先生、鈴木先生、川島先生にお世話になりました。

〇実験ボールを移動 |

〇BL09Wに実験ブース |

〇試料の確認(測定方法の検討) |

〇試料の調整 |

〇試料の設置 |

〇測定と測定結果の確認 |

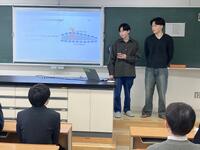

【1/26】PLIJでグランプリ&朝日新聞社賞 ダブル受賞!

令和8年1月26日 東京大学駒場キャンパスⅡ東京大学生産技術研究所で第2回PLIJ STEAM・探究グランプリの授賞式が行われました。日本全国で実施されている産学官公教が連携した取組の中からグランプリ11団体と特別賞2団体が選出され、仙台三高はグランプリを受賞しました。さらに、グランプリ11団体の中から新設された「朝日新聞社賞」にも選ばれ、ダブル受賞でした。仙台三高で毎日実施されている授業と課外活動の取組が企業、大学、地域団体など外部機関の協力で実施され、生徒の探究がより深まっていることが高く評価されました。今回のグランプリ受賞は、多くの協力機関に仙台三高のSSH事業やリーディングDXスクール、ユネスコスクールの活動が支えられている証です。引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。仙台三高は、外部機関と連携しながら、生徒に本物を体験させられるように挑戦を続けていきます。

テーマ:産学官連携により探究の深化を目指す「三高型STEAM教育」

受賞団体:宮城県仙台第三高等学校および協力機関

一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム(PLIJ)のホームページ

https://plij.or.jp/

PLIJ STEAM・探究グランプリのページ

https://plij.or.jp/docs/First_Guide_PLIJ_Award_Recruitment_2025.pdf

〇全体写真

〇グランプリ受賞 |

〇朝日新聞社賞受賞 |

【1/23】多賀城高校で探究発表!3.11 メモリアル”Re-Dit”ミーティング 2025

1月23日(金) 9:30~12:00 多賀城高校体育館でポスター発表が行われ、仙台三高の2つの班(生徒8名)が参加し、探究活動の成果を発表しました。発表した生徒たちは、自分たちの研究成果を伝えようと熱心に説明し、観衆からの質問にも真摯に答えていました。5月の三高探究の日に向けて、探究をさらに深めてほしいと思います。

①イノベーション理数探究Ⅰ 17班 4名

松島ふしぎ発見!松島層に発達する白い脈の謎に迫る

②イノベーション探究Ⅰ 46班 4名

視覚×聴覚 最強の避難訓練を作る

|

|

46班の発表 |

【1/24】The English Scientific Research Presentation Fair in Fukushima 2026

1/24(土)、福島高校で行われました英語による

生徒研究発表会に参加してきました。

本校からは2年生理数科の探究班13班が参加しました。

これまでのGLCの活動や台湾研修を通し培った英語力を

十二分に発揮することができました。

また他県の英語による発表に触れ、刺激になったようです。

【1/13】先端科学講演会開催

1月13日(火)に、本校大講義室において先端科学講演会を行いました。

今回は東京大学生産技術研究所 教授 北澤 大輔氏をお招きし、

「海洋マイクロプラスチックの回収に向けた取り組み」

と題して講義をしていただきました。

海洋マイクロプラスチックの分布調査と

結果の現状を概観するとともに、マイクロプラスチックの回収技術

について研究室での取り組みも含めて紹介していただきました。

また、講演会終了後には、マイクロプラスチックを探究のしている

生徒たちと座談会を行い、大変有意義な時間となりました。

【生徒の感想】

今日の講演会では、プラスチックの作られ方や歴史、今現在のプラスチック生産量など細かい情報が多くあり、たくさんの驚きや発見がありました。特に、プラスチックの処分方法が、世界全体として埋め立てが多いというのが一番印象に残りました。また、海洋で問題になっているプラスチックにも一次マイクロプラスチック、二次マイクロプラスチックなどの区別があることなど知らないことが多くありました。より細かく明確な講義に触れ、自分達の探究に対する取り組み方の指針にもなりました。これから、自分達の探究を含め今何ができるのかを考え、少しでも世界に役立てるようにしていきたいです。(2年理数科:服部 恵士)

【12月】JSEC2025で審査員奨励賞(ISEF2026アリゾナ州フェニックス派遣)、花王奨励賞など複数入賞!

JSEC2025(第23回 高校生・高専生科学技術チャレンジ)の最終審査が行われ、各分野の受賞者が決まりました。自然科学部の活躍のほか、イノベーション理数探究Ⅰ(2年生)・Ⅱ(3年生)の授業を通した研究の取り組みが評価されました。受賞者の皆さんおめでとうございます。皆さんの今後の活躍を期待します。なお、千葉さんは令和8年5月にアリゾナ州フェニックスで行われるISEF2026に参加します。世界大会での活躍も祈念しています。がんばれ、三高生!

〇花王奨励賞

皆川椋哉(自然科学部化学班)ホウ砂を用いた粉末固化の研究

〇審査員奨励賞(ISEF2026アリゾナ州フェニックス派遣)

千葉温(イノベーション理数探究Ⅱ)鉛筆キャップの歳差運動における自転と旋回の平衡

〇入選

伊藤天伽(自然科学部地学班)氷と塩からみえたエウロパの世界 ─カオス地形の形成メカニズム解明─

〇佳作

菅原直太朗、髙橋応、佐藤飛翔(イノベーション理数探究Ⅰ)靴紐の動摩擦力の測定装置の開発と測定

※JSEC2025の受賞者紹介のページ

https://manabu.asahi.com/jsec/2025/award/index.html

【1/13】第2回PLIJ STEAM・探究グランプリでグランプリ&朝日新聞社賞を受賞!

一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム(PLIJ)主催の第2回PLIJ STEAM・探究グランプリで仙台三高の取組がグランプリ&朝日新聞社賞を受賞しました。

『三高型STEAM教育』を実施するにあたり、各方面から産学官のご支援をいただきありがとうございます。

これらの取組は、今後も継続しますので、変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

テーマ:「産学官連携により探究の深化を目指す『三高型STEAM教育』」

団 体:宮城県仙台第三高等学校および協力機関

2026 年 1 月 26 日(月)東京大学生産技術研究所行われる報告会で取組を紹介します。

※一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム(PLIJ)は、内閣府、文部科学省、経済産業省、日

本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、朝日新聞社の後援を受けている団体です。

〇PLIJのプレスリリース

https://plij.or.jp/docs/PressRelease_PLIJ_Award_Announcement_2025.pdf

〇PLIJのホームページ

https://plij.or.jp/

【1/10】ドローン操作体験教室で科学技術への探究心を育成!

令和8年1月10日(土)鶴ケ谷市民センターのご協力のもと、「ひらめきサイエンスドローン操作体験教室」を開催しました。8名の三高生が前半・後半合計17名(15家庭)の小学生に対して、1対1でドローン操作を指導しました。不安定に飛行するドローンの操作を試行錯誤しながら、目的地を目指してチャレンジしました。最先端の科学技術を活用するトライ&エラーを経験できたと思います。今後も新たな科学技術に興味関心を持って挑戦してほしいと思います。

○三高生の感想(一部抜粋)

・小学生のみなさんが集中している姿が印象に残りました。

・教えることの大変さに加え、楽しさや達成感を感じることができました。

・今後の学校生活や将来にも生かせる経験になりました。

○参加者の感想(一部抜粋)

・ドローンのことが知れて、ドローンのことをもっと調べたいと思いました。

・ドローンがとても楽しかったです。ドローンが欲しくなりました。

○保護者の感想(一部抜粋)

・なれないドローンを夢中で操作している姿を見てよかったなと思いました。

・高校生とペアになることでわからないこともすぐに教えていただきよかった。

全体の様子 |

操作の指導 |

集合写真 |

【12/22】ナノテラス講演会~次世代放射光施設が拓く科学と地域の未来~

令和7年12月22日(月)、本校で「ナノテラス講演会」が開催され、1学年の生徒320名と、2学年の希望者(ナノテラス測定班)、教職員を含む約350名が参加しました。

講師に東北大学名誉教授の村松淳司 氏をお迎えし、「次世代放射光NanoTerasuと仙台の未来」という演題で、基礎研究から産業応用まで幅広く活用される最先端科学施設「NanoTerasu」をわかりやすく解説していただきました。

まず、村松先生からはNanoTerasuが仙台に設置された背景と意義について説明がありました。NanoTerasuは3GeV高輝度放射光を利用する国内初の次世代型施設で、軟X線を用いて物質の表面構造だけでなく内部構造まで詳細に観察できることが特徴です。村松氏は、東日本大震災の復興のために、NanoTerasuの計画が構想されたことや産官学が協働するリサーチコンプレックスの中核としてNanoTerasuが果たす役割を紹介してくださいました。

NanoTerasuを核として大学や企業が集積することで、新しい製品や技術が生まれ、地域経済や科学技術の発展に大きく寄与することが期待されています。

また、NanoTerasuでの測定が「ブランド認証」に直結する可能性があることも示され、科学技術が地域産業と結びつく未来像に生徒たちは強い関心を寄せていました。特に、印象的だった活用事例として、宮城県産の牡蠣と他県産の牡蠣の比較分析が紹介されました。

放射光を使ったX線分析により、牡蠣に含まれるミネラル成分の違いを明らかにし、地域産品のブランド化に活用できることが示されました。その他にも食品の内部構造をCTで可視化し、食感や品質の改善に役立てる研究も紹介され、身近な食材が最先端科学と結びつくことに驚きの声が上がりました。

農産物や水産物の品質評価、医療や材料開発など、NanoTerasuが社会課題の解決に貢献する可能性についても触れられ、科学の力が生活に直結することを実感できる内容でした。

講演後、生徒からは「科学が地域の産業や生活に役立つことを実感した」「自分も将来こうした研究に関わりたい」という感想が寄せられました。今回の講演は、最先端科学の魅力を知り、探究活動への意欲を高める貴重な機会となりました。