SSイベント関連情報

やってみてサイエンスで三高生が科学の面白さを伝えました!

令和6年6月30日(日)仙台市科学館を会場に「やってみてサイエンス」(SSH指定校及び理数科設置校合同発表会)が開催されました。仙台三高からは、ポスター発表3件、科学実験教室、ドローンプログラミング教室の3部門でのべ60名の生徒が参加しました。エントランスでのポスター発表では、自分たちの探究内容をわかりやく説明しようとする姿が印象的でした。

2階で行われた科学実験教室ではスライムづくりに長蛇の列ができ、ドローンプログラミング教室では、60人の予約枠が満員御礼となりました。幼稚園児からご高齢の方まで幅広い異年齢との交流を通して、科学の面白さを伝える貴重な体験をすることができました。

今後もSSHの成果普及活動を進めていきます。

○河北新報7月1日県内版に記事が掲載されました。

○河北新報オンラインニュース(有料)

https://kahoku.news/articles/20240630khn000025.html?format=slide&page=2

|

ポスター発表

|

科学実験教室(スライム) |

ドローンプログラミング教室 |

【1年理数科 イノベーション理数探究基礎】化学分野の授業がスタートしました。

本校の「イノベーション理数探究基礎」では、生徒たちが科学的な探究心を深めるための実践的な学習を行っています。物理分野に引き続き、化学分野がスタートしました。

まずはその最初で、化学実験における基本的な事項を学びました。特に、実験の危険性について深く理解し、生徒たちが実際の実験で事故が起こられないようにする目的で行いました。

まずは、ガスバーナーは化学実験で頻繁に使用される器具の一つです。生徒たちは、まずガスバーナーの構造と機能について学びました。バーナーの各部位の名称と役割を理解した後、安全に点火する方法を実演しました。先生がバーナーの火力調節や正しい使い方について丁寧に説明しました。

授業は具体的な事例を交えながら、過去に起こった事故の原因とその防止策についても説明しました。

生徒たちは、実際に起こり得る危険を認識し、安全に実験を行うための知識を身につけました。

安全対策として、生徒たちは保護メガネが有効であることについても理解しました。

写真は、本日の授業の様子です。このような実践的な授業を通じて、生徒たちは科学的な知識と共に安全に対する意識を高めています。今後も、「イノベーション理数探究基礎」の授業を通じて、さらなる探究心と技術力を育んでいきます。

引き続き「イノベーション理数探究基礎」を通じて、生徒たちが主体的に学び、実験技術を身につける環境を提供していきます。生徒たちが科学に対する興味を持ち続け、将来の研究者や技術者として成長していくことを期待しています。

令和6年度南三陸フィールドワークに行ってきました。

令和6年6月23日(日)南三陸町を舞台に参加希望生徒(1,2年生)がSS南三陸フィールドワークに参加しました。

まずは,南三陸高校との研究意見交流会として仙台三高自然科学部地学班,南三陸高自然科学部の生徒がこれまで研究してきた研究について交流発表しました。

その後,仙台三高生徒と南三陸高校の生徒一緒になって南三陸町ネイチャーセンターの指導の下,干潟の生きもの調査を行いました。

干潟ではさまざまな種類の生物を採集しました。

その後ネイチャーセンター内の2階ホールで種を同定しました。

同じようなカニでも詳しく見ると種が異なり,興味深いですね。

午後には「みなみさんりく発掘ミュージアム」見学後,化石採集を行いました。

いろいろと興味深く,学びの深いフィールドワークとなりました。今後,事後指導を受け,過去のデータと比較しながら研究発表用ポスター作成をし,さらに深い学びにしていきます。

1年生理数科80名 東北大学研修の成果を授業で発表しました。

1年生理数科80名(全員)は令和6年5月21日(火)に東北大学工学部の多大なる御協力のもと,研究室訪問を行いました。16の分野に分かれ,研究室を訪問させていただき,研究室の先生,学生の方々から国際標準レベルの研究内容などについて教えていただきました。

東北大学は今年度,国際卓越研究大学に国内で初めて認定される予定となっておりますが,そのような素晴らしい大学の研究室を訪問させてもらえることはとても貴重な機会です。

生徒たちもとても刺激を受けたようでいた。

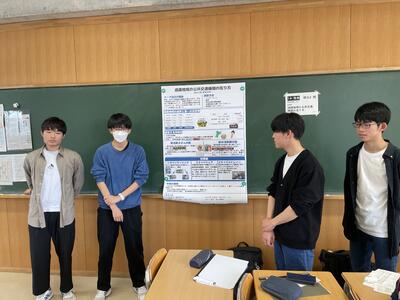

その感動や学んだことをポスターにまとめて,発表会を行いました。

発表会の様子は写真のとおりです。高校に入学して初めてのポスター発表,そして,発表となりました。

慣れていない生徒もいましたが,多くの生徒が堂々と発表し,質疑応答を繰り広げる姿は未来の研究者の姿を想像させるもので,大変心強く感じました。

理数科ではこのような教育に力を入れており,卒業後に大学や研究職で役に立つ力を身につけられるようにしています。また,学力以外の力の伸長にも力を入れています。

したがって,各種推薦入試・総合型選抜(旧AO入試)にも理数科の生徒たちが強いですね。

もうすぐオープンスクールがありますが,数学や理科が好きで,将来理数を生かそうと考えている中学生の皆さんはぜひ三高の理数科も進路を決めるうえで検討してくださいね。

令和6年度白神フィールドワークの事前実習を実施しました。

令和6年度も1,2年生の希望者20名で世界遺産白神山地で白神フィールドワークを行います。

その実習に向けて,宮城県林業総合技術センターから職員2名の方にお越しいただき,

広葉樹の同定実習と胸高直径測定実施を行いました。

まずは広葉樹実習ですが,葉を見ながら図鑑を見て樹名を同定する実習を行いました。

また,葉に文字を書ける木として「多羅葉(たらよう)」の同定を行い,昔は葉を使って手紙をやり取りしていたという逸話を紹介していただきました。ちなみに,この「多羅葉(たらよう)」に文字を書いたこと,すなわち,「葉に書く(=葉書)」が郵便のハガキ(葉書)の由来になることを教えていただき,生徒は感心した様子でした。

室内で講義を聴いたあと,時習の森で実習を行いました。

令和6年度の白神フィールドワークは8月6日~8日を予定しています。

自然の中でフィールドワークできて,科学的な視点から学びを深められる機会はそう多くありません。

このような実習を通して仙台三高では非認知能力と科学的な探究力を身につけられるようにしています。

参加する生徒の皆さんは実り多い実習にしたいですね。

イノベーション理数探究Ⅰで,本校SSH研究開発課題の「時習の森」を舞台とした課題研究進む。

イノベーション理数探究Ⅰの授業の班で時習の森の課題研究を行っている班の研究の様子です。

7月実施の学会で,現2年生が初めての学会発表予定です。楽しみですね!

令和6年度SSH交流会支援 探究活動まなびあい教員研修会のご案内

令和6年度SSH交流会支援 探究活動まなびあい教員研究会 を実施します。

8月1日(木)9:00~12:30

会場 仙台第三高等学校

内容 講演:講師による講演 ⇒ SDGsを軸にした探究活動の取組みとESD協会の取組紹介

グループ協議:各校の現状や課題把握及び「実践事例」の共有とアドバイスの検討

参加形態 来校参加、またはオンライン参加

申込 ① 参加申込書 を7月10日(水)まで担当にメール送信してください。

② 提出資料 を7月24日(水)まで担当にメール送信してください。

詳しくは、R6 探究活動まなびあい教員研究会実施要項をご覧ください。

本校生徒2名、日本代表としてリジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)2024に参加してきました!

昨年12月に開催されたJSEC2023(第21回高校生・高専生科学技術チャレンジ)で花王賞を受賞した自然科学部化学班の生徒2名が、5月11~15日アメリカロサンゼルスで開催されたリジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)2024※に日本代表として参加しました。受賞はなりませんでしたが、研究を通じて世界中の人々と交流し、かけがえのない体験となりました。今まで応援、協力してくださった皆様、ありがとうございました。

「写真提供:NPO法人日本サイエンスサービス(NSS)」

※リジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)2024は、世界60以上の国や地域から1,600人以上の高校生が集まり、科学の研究を競う世界最大級のコンテストです。

1日ごとの様子を報告 https://nss.or.jp/

本校生徒の研究紹介

https://projectboard.world/isef/project/chem022t-conditions-for-hydrogen-explosions-in-pt-foil

ISEFのホームページ https://www.societyforscience.org/isef/

文部科学省のHP掲載 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2024/1416581_00002.htm

イノベーション理数探究Ⅰで,実験計画をもとに課題研究を進める。

理数科2年生のイノベーション理数探究Ⅰで,三高探究の日で発表した口頭発表(3min.)をもとに

課題研究を本格的に進めています。

理数科15班は地学の視点から時習の森を解明することを目的に課題研究に取り組んでいます。

未知のことを明らかにするのは謎解きのようでワクワクしますね。

課題研究を通して,一回り大きくなることを願っております。

イノベーション理数探究基礎で物理分野の授業が始まる。

SSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校である本校は1年生の理数科において,イノベーション理数探究基礎の授業で探究の仕方について実践的に学んでいきます。

物理分野の授業では全4回の授業の中で,実験→結果のまとめ→考察→レポート作りに取り組んで行きます。

1回目の授業ではブレッドボードを使って電気回路を作成し,理論値と実測値の違いを体験し,なぜそのようになるのかを考えました。

理論は理論として大切なのはもちろんなのですが,理論だけを学んでいても実際に活用しないと全く役に立ちません。

それを体感できた貴重な機会になったと思います。

三高探究の日(探究活動成果発表会)で,海外・他校の生徒と議論を深める。

5月16日(木)に三高探究の日(探究活動成果発表会)が仙台第三高等学校で開催されました。3年生が2年生から1年間取り組んできた研究の成果を三高生や来賓(大学教授など)、他校生の方々に発表しました。1、2年生にとってはこれからの自分たちの探究活動をイメージする機会となりました。そして、今年度は本校のOB・OGで、現在大学生の学生TAを招聘しました。在校生は研究を深めるとともに、卒業後のイメージを抱くことができたようです。

午前は、代表班による口頭発表を体育館で行いました。イノベーション理数探究Ⅱ(理数科)とイノベーション探究Ⅱ(普通科)の授業内で取り組んだ探究活動、自然科学部生物班の研究の計3題の発表でした。どの発表もレベルが高く、実験の進め方や見せ方など、生徒にとってとても刺激になりました。その後のポスター発表には、三高93題の発表に加え、県内から古川黎明、宮城第一、角田、多賀城、宮城野、白石、仙台南、宮城学院の計8校から18題、生徒53名が発表を行い、900名を超える三高生と交流が深めながら、互いに大きな刺激を受けていました。

◎3年生のポスターは、WEB研究紹介2024春 をご覧ください。

午後は、海外交流として韓国チョンリョル女子高校(令和5年から2回目)とオンラインでお互いに英語での研究発表を行いました。仙台三高の大講義室にある双方向配信システムを活用し、英語での発表や活発な質疑に会場が盛り上がりました。仙台三高理数科では、Research ExpressionⅡの授業のなかで東北大学グローバルラーニングセンター(GLC)の留学生との英語ディスカッションに取り組んでおり、その成果を十分に発揮することができました。この他、2年生全員が自分の探究活動について3分間のプレゼンテーション(3min)を行い、3年生から厳しくも暖かいアドバイスがありました。

今後もSSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校として、科学的な探究活動を支える「尚志ヶ丘フィールド」と「三高型STEAM教育」の開発と実践を通して、生徒の知的好奇心の育成に力を入れていきます。次の研究発表イベントは11月7日(木)イノベーションフェスタです。

つくば研修・各種フィールドワークの説明会を実施!多くの三高生が集まる。

5月2日に

つくば研修・白神フィールドワーク・南三陸フィールドワークの説明会を実施しました。

SSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校である三高の特色の1つである課外活動であるこれらの研修およびフィールドワークは多くの三高生にとって人気のある活動です。

例年多くの1~2年生が参加を希望しますが,定員があるため,抽選となります。

今年も高倍率となりそうですね。

宮城教育大学研究室訪問

2年生理数科では理数探究の授業で研究を進めています。

クラゲ研究班では、これからの研究についてアドバイスをもらうため、宮城教育大学出口研究室を訪問しました。

クラゲの研究を進めている大学生の研究発表会に参加させていただき、さらには出口先生から丁寧にご自身の研究について説明していただきました。さらに実際の研究に使っているクラゲも見せていただくことができました。

発表に関しては、研究室には海外の研究者が訪問されていたため、なんと発表はすべて英語…

しかし、2年生理数科の生徒は台湾の生徒との交流も控えているため良い勉強になりました。

日本藻類学会でポスター発表

2024年3月23日 神戸大学で開催された日本藻類学会第48回大会でポスター発表を行いました。

ワカメ研究班とミカヅキモ研究班が参加し、ミカヅキモ研究班は参加した高校生の中から3グループのみが選ばれる優秀賞を受賞することができました。

専門性の高い学会に参加し、鋭い指摘を多く受けることができ、多くの学びを得ることができました。

また、高校時代の研究を生かし社会人として活躍している本校卒業生も参加しており、多くのアドバイスをいただくこともできました。

SSHコーディネーターが来校。探究活動の内容を全力紹介!

4月11日からSSHコーディネーターの本格的な活用が始まりました。SSHコーディネーターは、課題研究や探究活動を深化させ、他校に普及をするとともに、大学・企業等との連携を促進するために配置される職員です。仙台三高には石澤公明先生(宮城教育大学名誉教授)が来校し、隔週または週1回、理数科と普通科の探究班を指導してくれます。4月24日には、早速6つ班の班が設定したテーマや探究内容について説明し、探究活動の進め方や探究の方向性についてアドバイスをいただきました。探究活動はまだまだ始まったばかり。三高探究の日に向けてスライドをまとめましょう。頑張れ三高生!

|

普通科探究63班 |

普通科探究5班 |

|

理数科理数探究4班 |

理数科理数探究5班 |

仙台三高の取組みを宮城県全体に普及

4月5日16:00 宮城県総合研修センターの研修室1・2(3階)の廊下に仙台三高の取組を普及するポスターを掲示しました。掲載後には総合研修センターの方にしっかりと確認をしていただきました。掲載期間は4月~9月の6ヶ月間です。みなさんも総合研修センターに行った時にはぜひご覧ください。仙台三高の昇降口にも掲示しています。

○掲示しているポスターの題名

③ 令和5年度第2学年理数科13班のポスター「仙台三高学校林「時習の森」における小規模林冠ギャップが森林内に与える影響とその経時的変化」.pdf

|

掲示の様子1 |

掲示の様子2 |

SSHクラブの説明会を実施しました。

SSHクラブの説明会を令和6年4月17日(水)に行い,仙台三高のSSHの概要と課外活動(各種研修・フィールドワーク・科学普及イベントなど)の説明を行いました。

今年度も三高の多くの生徒がさまざまなことにチャレンジしようとしています。

我々は教員は生徒がチャレンジしようとする姿勢を応援しております。一緒に頑張りましょう。

自然科学部化学班の生徒2名がISEF2024(アメリカ・ロサンゼルス)で研究発表!

2023年度に行われたJSEC2023(第21回高校生・高専生科学技術チャレンジ)で自然科学部化学班の生徒2名が研究テーマ「白金箔における水素と酸素の反応の研究」で花王賞を受賞しました。

2024年2月21日(水)には、花王株式会社の上席主任研究員 山田泰司氏から花王賞の授賞式が行われました。その後、理数科の生徒160名に向けて「商品開発に関わる企業研究職の魅力」と題してご講演をいただきました。

自然科学部化学班の2名は、2024年5月11日~17日にアメリカ・ロサンゼルスで行われるISEF2024(国際科学技術フェア)に日本代表として出場し、研究発表をします。みなさまの応援をよろしくお願いします。

|

JSEC2023 ポスター会場にて |

JSEC2023 受賞会場にて |

花王賞授賞式(仙台三高校長室にて) |

山田上席主任研究員による講演会 |

三高探究の日(探究活動成果発表会)を令和6年5月16日(木)に開催いたします。

令和6年5月16日(木)に三高探究の日を開催します。

3年生のイノベーション理数探究Ⅱ(理数科)・イノベーション探究Ⅱ(普通科)の集大成として,

3年生のポスター発表,口頭発表を中心に研究の成果を発表します。

来校やZoomでの視察を受け入れておりますので,興味のある方は要項をご覧ください。

仙台防災未来フォーラム2024で発表をしました。

令和5年度 白神フィールドワーク参加者で時習の森グリーンアドベンチャーで講師役を務めた生徒5名が

令和5年3月9日(土)に国際センター展示棟および仙臺緑彩館で時習の森グリーンアドベンチャーの成果について発表を行いました。

生徒たちは外部発表が初めてでしたが,堂々と立派に発表でき,多くの人から質問や意見をいただくことができました。

発表を経て得たことを令和6年度の時習の森の開発に生かしていきたいと思います。