SSイベント関連情報

【12/22】ナノテラス講演会~次世代放射光施設が拓く科学と地域の未来~

令和7年12月22日(月)、本校で「ナノテラス講演会」が開催され、1学年の生徒320名と、2学年の希望者(ナノテラス測定班)、教職員を含む約350名が参加しました。

講師に東北大学名誉教授の村松淳司 氏をお迎えし、「次世代放射光NanoTerasuと仙台の未来」という演題で、基礎研究から産業応用まで幅広く活用される最先端科学施設「NanoTerasu」をわかりやすく解説していただきました。

まず、村松先生からはNanoTerasuが仙台に設置された背景と意義について説明がありました。NanoTerasuは3GeV高輝度放射光を利用する国内初の次世代型施設で、軟X線を用いて物質の表面構造だけでなく内部構造まで詳細に観察できることが特徴です。村松氏は、東日本大震災の復興のために、NanoTerasuの計画が構想されたことや産官学が協働するリサーチコンプレックスの中核としてNanoTerasuが果たす役割を紹介してくださいました。

NanoTerasuを核として大学や企業が集積することで、新しい製品や技術が生まれ、地域経済や科学技術の発展に大きく寄与することが期待されています。

また、NanoTerasuでの測定が「ブランド認証」に直結する可能性があることも示され、科学技術が地域産業と結びつく未来像に生徒たちは強い関心を寄せていました。特に、印象的だった活用事例として、宮城県産の牡蠣と他県産の牡蠣の比較分析が紹介されました。

放射光を使ったX線分析により、牡蠣に含まれるミネラル成分の違いを明らかにし、地域産品のブランド化に活用できることが示されました。その他にも食品の内部構造をCTで可視化し、食感や品質の改善に役立てる研究も紹介され、身近な食材が最先端科学と結びつくことに驚きの声が上がりました。

農産物や水産物の品質評価、医療や材料開発など、NanoTerasuが社会課題の解決に貢献する可能性についても触れられ、科学の力が生活に直結することを実感できる内容でした。

講演後、生徒からは「科学が地域の産業や生活に役立つことを実感した」「自分も将来こうした研究に関わりたい」という感想が寄せられました。今回の講演は、最先端科学の魅力を知り、探究活動への意欲を高める貴重な機会となりました。

【12/1】鶴谷小の3年生が仙台三高の時習の森を巡検!

令和7年12月1日(月)、仙台市立鶴谷小学校の3年生が街探検の一環として本校を訪問しました。

今回の訪問では、仙台三高の特色ある施設や環境を紹介し、学校林「時習の森」を巡検する活動を行いました。

時習の森は、本校が誇る自然豊かな学びの場であり、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)活動や理数探究の授業でも活用されています。

小学生たちは、教職員の案内で森の中を歩きながら、樹木の名前や特徴について説明を受けました。子どもたちからは次々と質問が飛び出し、自然への興味と探究心の高さが感じられました。

森の中では、落ち葉や木の実を観察しながら、季節の移り変わりや森の役割についても学びました。

今回の活動は、鶴谷小学校の児童にとって、身近な自然を学ぶ貴重な機会となっただけでなく、本校にとっても地域とのつながりを深める大切な時間となりました。今後も、時習の森を活用した学びの場を地域に開き、科学や自然への興味を広げる取り組みを続けていきたいと考えています。

【11/27&12/1】ごみ分別装置を開発!(THKものづくり探究教材の活用)

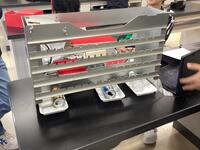

11月27日と12月1日の2日間で、理数科80名の生徒が、ものづくり0.が提供する「THKものづくり探究教材」を活用して、スチール缶、アルミ缶、ペットボトルの3種類をごみを分別する装置の開発を行いました。赤い箱から分別装置に必要な部品を取り出すと、生徒たちは班員と協力しながら組み立て、クロームブックを活用し、マイクロビットに分別プログラムを組みました。12月1日には各班で考えたプログラムを実践し、見事3種類のごみの分別ができました。

今後はこれらの経験を理数探究に活かして、研究を充実させてほしと思います。

〇プログラム開発者が工夫した点

・中央、右端、左端にペットボトル、スチール、アルミ缶を別々に分別できるようなプログラムを考えた。

・缶がジグザグに落ちていくようにして見てて楽しくなるようにしました。

・ゴミを一番奥に分別するとき、一秒だと短いので、何秒でやれば効率よくゴミを捨てられるか考えた。

※ものづくり0.(ゼロドット)は、中学生や高校生の「ものづくり」を応援することを目的に、THK株式会社と株式会社リバネスがスタートさせたプロジェクトです。本教材の活用例や、中高生のためのものづくり研究費「THKものづくり0.賞」の案内、そしてものづくりに関するさまざまな動画コンテンツを公開しています。

使用した探究教材 |

実験装置組み立て |

プログラミング |

3種類の分別成功! |

まとめ |

マイクロビットの画面 |

【12/3】台湾研修直前のGLC第7回セッション実施!(ResearchExpressionⅡ)

12月3日13:20~15:10 仙台第三高校を会場に今年7回目のGLCセッションが行われ、理数科80名が東北大学留学生と交流しました。

今回は、12月9日~12日に控えている台湾研修に向けた最終セッションでした。

台湾研修で台湾師範大学附属高級中学の高校生と行う研究発表に向けた最終確認として、スライドのチェックや質疑応答などオールイングリッシュで行いました。

これまでの経験を活かして、来週の台湾研修を精一杯楽しんできて欲しいと思います。

※GLCは東北大学グローバルラーニングセンターの略

全体説明 |

発表の様子 |

ディスカッションの様子 |

【11/29】物理オリンピックに挑戦!

令和7年11月29日(土)12:30~17:00自然科学部物理班3名(1年生)が宮城県仙台第二高等学校を会場に行われた物理オンピックプレチャレンジに挑戦しました。今回の課題は、物理で習う光学の内容のため、1年生にとっては未知の内容でしたが、仲間3人で協力して実験書の説明を読み解きながら実験を行い、課題に取り組みました。実験終了後は、出題者の吉澤 雅幸 東北大学名誉教授による採点が行われ、1つ目の格子間隔を求める問題は見事正解!以降の問題についても部分点を獲得し、なかなかの出来でした。未知な課題に対して取り組む経験は、とても貴重であり、今後の自然科学部物理班の活動に活かして欲しいと思います。

本企画は、日本物理教育学会東北支部第40回物理教育研究大会の特別企画「物理オリンピック日本委員会(JPhO)プレチャレンジに東北地区の高校生が挑む」で開催されました。

|

実験の説明 |

実験装置の組み立て |

実験結果の分析 |