SSイベント関連情報

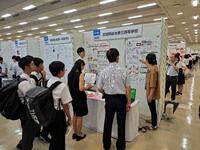

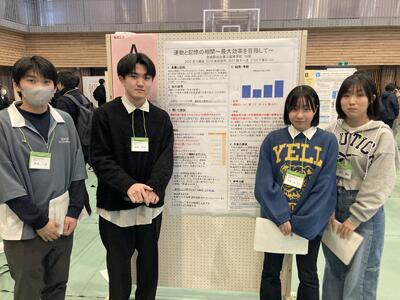

【1/31】古川黎明高校サイエンスフェスティバルに参加してきました!

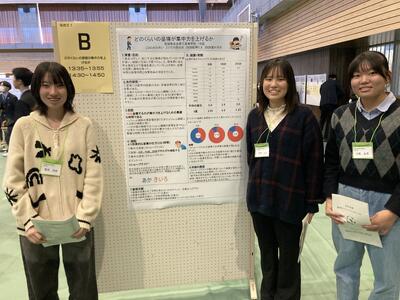

1月31日(土)、古川黎明高校で行われた、

サイエンスフェスティバルに本校2年普通科の

探究班が参加してきました。

「運動と記憶の相関」「どのくらいの昼寝が集中力を上げるか」

というテーマについての発表でした。黎明高校の生徒だけでなく、

他校の生徒や、関係者も多数発表を見に来ていました。

生徒たちは充実した表情で、大変実りのある発表となりました。

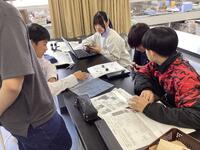

【1/27】NanoTerasuで測定!内部構造が見えた!!

令和8年1月27日10:00~18:00 生徒18名がNanoTerasuを8時間使用して、探究活動の5テーマで合計14種類の物質を測定しました。この実験は9月から計画を進め、12月にナノテラス講習会、1月に放射線講習会を経て、実際の測定が実現しました。世界最先端の測定機器を高校生が探究活動での調査・研究で使用しました。高校生の探究活動がここまで来たか!と実感できるとてもエキサイティングな時間でした。※生徒も引率教員も興奮が隠せない体験でした。

各班の探究テーマである以下の①~⑤の5つについて

①松島の岩石

②マイクロプラスチック

③ゴカイ

④ミカヅキモ

⑤オムレツ

物質の内部構造を観察できました。

実験の詳細については、5月の三高探究の日でのポスター発表等でご確認ください。

今回、宮城県と仙台市のシェアリング2000を活用することで、NanoTerasuの利用料金を9割支援していただきました。高校生の活動へのご支援に感謝いたします。

※NanoTerasuでの測定では、八木先生、鈴木先生、川島先生にお世話になりました。

〇実験ボールを移動 |

〇BL09Wに実験ブース |

〇試料の確認(測定方法の検討) |

〇試料の調整 |

〇試料の設置 |

〇測定と測定結果の確認 |

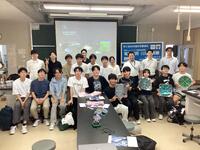

【1/26】PLIJでグランプリ&朝日新聞社賞 ダブル受賞!

令和8年1月26日 東京大学駒場キャンパスⅡ東京大学生産技術研究所で第2回PLIJ STEAM・探究グランプリの授賞式が行われました。日本全国で実施されている産学官公教が連携した取組の中からグランプリ11団体と特別賞2団体が選出され、仙台三高はグランプリを受賞しました。さらに、グランプリ11団体の中から新設された「朝日新聞社賞」にも選ばれ、ダブル受賞でした。仙台三高で毎日実施されている授業と課外活動の取組が企業、大学、地域団体など外部機関の協力で実施され、生徒の探究がより深まっていることが高く評価されました。今回のグランプリ受賞は、多くの協力機関に仙台三高のSSH事業やリーディングDXスクール、ユネスコスクールの活動が支えられている証です。引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。仙台三高は、外部機関と連携しながら、生徒に本物を体験させられるように挑戦を続けていきます。

テーマ:産学官連携により探究の深化を目指す「三高型STEAM教育」

受賞団体:宮城県仙台第三高等学校および協力機関

一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム(PLIJ)のホームページ

https://plij.or.jp/

PLIJ STEAM・探究グランプリのページ

https://plij.or.jp/docs/First_Guide_PLIJ_Award_Recruitment_2025.pdf

〇全体写真

〇グランプリ受賞 |

〇朝日新聞社賞受賞 |

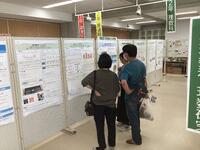

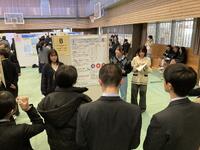

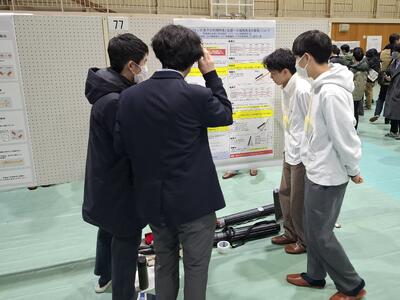

【1/23】多賀城高校で探究発表!3.11 メモリアル”Re-Dit”ミーティング 2025

1月23日(金) 9:30~12:00 多賀城高校体育館でポスター発表が行われ、仙台三高の2つの班(生徒8名)が参加し、探究活動の成果を発表しました。発表した生徒たちは、自分たちの研究成果を伝えようと熱心に説明し、観衆からの質問にも真摯に答えていました。5月の三高探究の日に向けて、探究をさらに深めてほしいと思います。

①イノベーション理数探究Ⅰ 17班 4名

松島ふしぎ発見!松島層に発達する白い脈の謎に迫る

②イノベーション探究Ⅰ 46班 4名

視覚×聴覚 最強の避難訓練を作る

|

|

46班の発表 |

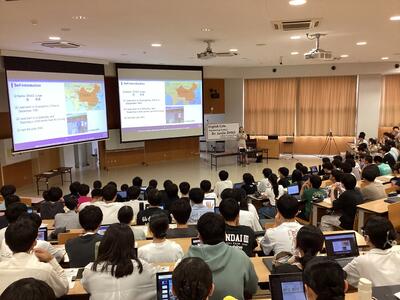

【1/24】The English Scientific Research Presentation Fair in Fukushima 2026

1/24(土)、福島高校で行われました英語による

生徒研究発表会に参加してきました。

本校からは2年生理数科の探究班13班が参加しました。

これまでのGLCの活動や台湾研修を通し培った英語力を

十二分に発揮することができました。

また他県の英語による発表に触れ、刺激になったようです。

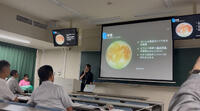

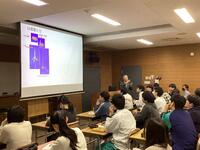

【1/13】先端科学講演会開催

1月13日(火)に、本校大講義室において先端科学講演会を行いました。

今回は東京大学生産技術研究所 教授 北澤 大輔氏をお招きし、

「海洋マイクロプラスチックの回収に向けた取り組み」

と題して講義をしていただきました。

海洋マイクロプラスチックの分布調査と

結果の現状を概観するとともに、マイクロプラスチックの回収技術

について研究室での取り組みも含めて紹介していただきました。

また、講演会終了後には、マイクロプラスチックを探究のしている

生徒たちと座談会を行い、大変有意義な時間となりました。

【生徒の感想】

今日の講演会では、プラスチックの作られ方や歴史、今現在のプラスチック生産量など細かい情報が多くあり、たくさんの驚きや発見がありました。特に、プラスチックの処分方法が、世界全体として埋め立てが多いというのが一番印象に残りました。また、海洋で問題になっているプラスチックにも一次マイクロプラスチック、二次マイクロプラスチックなどの区別があることなど知らないことが多くありました。より細かく明確な講義に触れ、自分達の探究に対する取り組み方の指針にもなりました。これから、自分達の探究を含め今何ができるのかを考え、少しでも世界に役立てるようにしていきたいです。(2年理数科:服部 恵士)

【12月】JSEC2025で審査員奨励賞(ISEF2026アリゾナ州フェニックス派遣)、花王奨励賞など複数入賞!

JSEC2025(第23回 高校生・高専生科学技術チャレンジ)の最終審査が行われ、各分野の受賞者が決まりました。自然科学部の活躍のほか、イノベーション理数探究Ⅰ(2年生)・Ⅱ(3年生)の授業を通した研究の取り組みが評価されました。受賞者の皆さんおめでとうございます。皆さんの今後の活躍を期待します。なお、千葉さんは令和8年5月にアリゾナ州フェニックスで行われるISEF2026に参加します。世界大会での活躍も祈念しています。がんばれ、三高生!

〇花王奨励賞

皆川椋哉(自然科学部化学班)ホウ砂を用いた粉末固化の研究

〇審査員奨励賞(ISEF2026アリゾナ州フェニックス派遣)

千葉温(イノベーション理数探究Ⅱ)鉛筆キャップの歳差運動における自転と旋回の平衡

〇入選

伊藤天伽(自然科学部地学班)氷と塩からみえたエウロパの世界 ─カオス地形の形成メカニズム解明─

〇佳作

菅原直太朗、髙橋応、佐藤飛翔(イノベーション理数探究Ⅰ)靴紐の動摩擦力の測定装置の開発と測定

※JSEC2025の受賞者紹介のページ

https://manabu.asahi.com/jsec/2025/award/index.html

【1/13】第2回PLIJ STEAM・探究グランプリでグランプリ&朝日新聞社賞を受賞!

一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム(PLIJ)主催の第2回PLIJ STEAM・探究グランプリで仙台三高の取組がグランプリ&朝日新聞社賞を受賞しました。

『三高型STEAM教育』を実施するにあたり、各方面から産学官のご支援をいただきありがとうございます。

これらの取組は、今後も継続しますので、変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

テーマ:「産学官連携により探究の深化を目指す『三高型STEAM教育』」

団 体:宮城県仙台第三高等学校および協力機関

2026 年 1 月 26 日(月)東京大学生産技術研究所行われる報告会で取組を紹介します。

※一般社団法人学びのイノベーション・プラットフォーム(PLIJ)は、内閣府、文部科学省、経済産業省、日

本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、朝日新聞社の後援を受けている団体です。

〇PLIJのプレスリリース

https://plij.or.jp/docs/PressRelease_PLIJ_Award_Announcement_2025.pdf

〇PLIJのホームページ

https://plij.or.jp/

【1/10】ドローン操作体験教室で科学技術への探究心を育成!

令和8年1月10日(土)鶴ケ谷市民センターのご協力のもと、「ひらめきサイエンスドローン操作体験教室」を開催しました。8名の三高生が前半・後半合計17名(15家庭)の小学生に対して、1対1でドローン操作を指導しました。不安定に飛行するドローンの操作を試行錯誤しながら、目的地を目指してチャレンジしました。最先端の科学技術を活用するトライ&エラーを経験できたと思います。今後も新たな科学技術に興味関心を持って挑戦してほしいと思います。

○三高生の感想(一部抜粋)

・小学生のみなさんが集中している姿が印象に残りました。

・教えることの大変さに加え、楽しさや達成感を感じることができました。

・今後の学校生活や将来にも生かせる経験になりました。

○参加者の感想(一部抜粋)

・ドローンのことが知れて、ドローンのことをもっと調べたいと思いました。

・ドローンがとても楽しかったです。ドローンが欲しくなりました。

○保護者の感想(一部抜粋)

・なれないドローンを夢中で操作している姿を見てよかったなと思いました。

・高校生とペアになることでわからないこともすぐに教えていただきよかった。

全体の様子 |

操作の指導 |

集合写真 |

【12/22】ナノテラス講演会~次世代放射光施設が拓く科学と地域の未来~

令和7年12月22日(月)、本校で「ナノテラス講演会」が開催され、1学年の生徒320名と、2学年の希望者(ナノテラス測定班)、教職員を含む約350名が参加しました。

講師に東北大学名誉教授の村松淳司 氏をお迎えし、「次世代放射光NanoTerasuと仙台の未来」という演題で、基礎研究から産業応用まで幅広く活用される最先端科学施設「NanoTerasu」をわかりやすく解説していただきました。

まず、村松先生からはNanoTerasuが仙台に設置された背景と意義について説明がありました。NanoTerasuは3GeV高輝度放射光を利用する国内初の次世代型施設で、軟X線を用いて物質の表面構造だけでなく内部構造まで詳細に観察できることが特徴です。村松氏は、東日本大震災の復興のために、NanoTerasuの計画が構想されたことや産官学が協働するリサーチコンプレックスの中核としてNanoTerasuが果たす役割を紹介してくださいました。

NanoTerasuを核として大学や企業が集積することで、新しい製品や技術が生まれ、地域経済や科学技術の発展に大きく寄与することが期待されています。

また、NanoTerasuでの測定が「ブランド認証」に直結する可能性があることも示され、科学技術が地域産業と結びつく未来像に生徒たちは強い関心を寄せていました。特に、印象的だった活用事例として、宮城県産の牡蠣と他県産の牡蠣の比較分析が紹介されました。

放射光を使ったX線分析により、牡蠣に含まれるミネラル成分の違いを明らかにし、地域産品のブランド化に活用できることが示されました。その他にも食品の内部構造をCTで可視化し、食感や品質の改善に役立てる研究も紹介され、身近な食材が最先端科学と結びつくことに驚きの声が上がりました。

農産物や水産物の品質評価、医療や材料開発など、NanoTerasuが社会課題の解決に貢献する可能性についても触れられ、科学の力が生活に直結することを実感できる内容でした。

講演後、生徒からは「科学が地域の産業や生活に役立つことを実感した」「自分も将来こうした研究に関わりたい」という感想が寄せられました。今回の講演は、最先端科学の魅力を知り、探究活動への意欲を高める貴重な機会となりました。

【12/1】鶴谷小の3年生が仙台三高の時習の森を巡検!

令和7年12月1日(月)、仙台市立鶴谷小学校の3年生が街探検の一環として本校を訪問しました。

今回の訪問では、仙台三高の特色ある施設や環境を紹介し、学校林「時習の森」を巡検する活動を行いました。

時習の森は、本校が誇る自然豊かな学びの場であり、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)活動や理数探究の授業でも活用されています。

小学生たちは、教職員の案内で森の中を歩きながら、樹木の名前や特徴について説明を受けました。子どもたちからは次々と質問が飛び出し、自然への興味と探究心の高さが感じられました。

森の中では、落ち葉や木の実を観察しながら、季節の移り変わりや森の役割についても学びました。

今回の活動は、鶴谷小学校の児童にとって、身近な自然を学ぶ貴重な機会となっただけでなく、本校にとっても地域とのつながりを深める大切な時間となりました。今後も、時習の森を活用した学びの場を地域に開き、科学や自然への興味を広げる取り組みを続けていきたいと考えています。

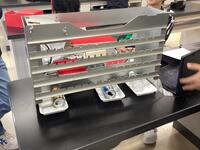

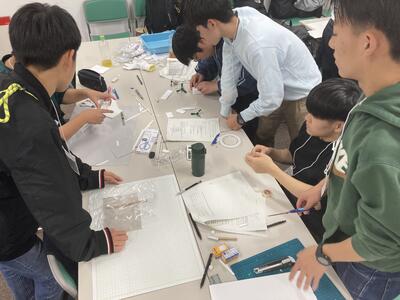

【11/27&12/1】ごみ分別装置を開発!(THKものづくり探究教材の活用)

11月27日と12月1日の2日間で、理数科80名の生徒が、ものづくり0.が提供する「THKものづくり探究教材」を活用して、スチール缶、アルミ缶、ペットボトルの3種類をごみを分別する装置の開発を行いました。赤い箱から分別装置に必要な部品を取り出すと、生徒たちは班員と協力しながら組み立て、クロームブックを活用し、マイクロビットに分別プログラムを組みました。12月1日には各班で考えたプログラムを実践し、見事3種類のごみの分別ができました。

今後はこれらの経験を理数探究に活かして、研究を充実させてほしと思います。

〇プログラム開発者が工夫した点

・中央、右端、左端にペットボトル、スチール、アルミ缶を別々に分別できるようなプログラムを考えた。

・缶がジグザグに落ちていくようにして見てて楽しくなるようにしました。

・ゴミを一番奥に分別するとき、一秒だと短いので、何秒でやれば効率よくゴミを捨てられるか考えた。

※ものづくり0.(ゼロドット)は、中学生や高校生の「ものづくり」を応援することを目的に、THK株式会社と株式会社リバネスがスタートさせたプロジェクトです。本教材の活用例や、中高生のためのものづくり研究費「THKものづくり0.賞」の案内、そしてものづくりに関するさまざまな動画コンテンツを公開しています。

使用した探究教材 |

実験装置組み立て |

プログラミング |

3種類の分別成功! |

まとめ |

マイクロビットの画面 |

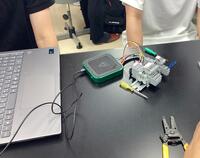

【12/3】台湾研修直前のGLC第7回セッション実施!(ResearchExpressionⅡ)

12月3日13:20~15:10 仙台第三高校を会場に今年7回目のGLCセッションが行われ、理数科80名が東北大学留学生と交流しました。

今回は、12月9日~12日に控えている台湾研修に向けた最終セッションでした。

台湾研修で台湾師範大学附属高級中学の高校生と行う研究発表に向けた最終確認として、スライドのチェックや質疑応答などオールイングリッシュで行いました。

これまでの経験を活かして、来週の台湾研修を精一杯楽しんできて欲しいと思います。

※GLCは東北大学グローバルラーニングセンターの略

全体説明 |

発表の様子 |

ディスカッションの様子 |

【11/29】物理オリンピックに挑戦!

令和7年11月29日(土)12:30~17:00自然科学部物理班3名(1年生)が宮城県仙台第二高等学校を会場に行われた物理オンピックプレチャレンジに挑戦しました。今回の課題は、物理で習う光学の内容のため、1年生にとっては未知の内容でしたが、仲間3人で協力して実験書の説明を読み解きながら実験を行い、課題に取り組みました。実験終了後は、出題者の吉澤 雅幸 東北大学名誉教授による採点が行われ、1つ目の格子間隔を求める問題は見事正解!以降の問題についても部分点を獲得し、なかなかの出来でした。未知な課題に対して取り組む経験は、とても貴重であり、今後の自然科学部物理班の活動に活かして欲しいと思います。

本企画は、日本物理教育学会東北支部第40回物理教育研究大会の特別企画「物理オリンピック日本委員会(JPhO)プレチャレンジに東北地区の高校生が挑む」で開催されました。

|

実験の説明 |

実験装置の組み立て |

実験結果の分析 |

【12/4】SSHコーディネーター講演「課題の設定の仕方」 ~第一線の研究者から学ぶ,研究の核心~

令和7年12月4日(木)、本校1年生理数科80名を対象にSSHコーディネーターによる講演「課題の設定の仕方」が行われました。

この講演は今後生徒たちが取り組む課題研究に向けて、研究テーマを設定する際の考え方や重要な視点を学ぶことを目的としています。

第一線で活躍する研究者の経験に基づく話は、生徒たちにとって大きな刺激となりました。

講演の冒頭では、SSHコーディネーターが自身の研究テーマである「エチレンの作用機作」や「水生植物の適応生理」を例に挙げながら、学術研究における課題設定のプロセスを解説しました。

「何を明らかにしたいのかを明確にすることが、研究の出発点である」という言葉に、生徒たちは深くうなずいていました。続いて、学術研究の課題設定に必要な要素として、次の3点が示されました。

・未解決の課題への挑戦(独創性)

・検証する手段(施設・技術)

・新たな理論や概念の発表(評価)

これらを踏まえ、「課題は単なるテーマ決めではなく、科学的な問いを立てること」であると強調されました。

また、情報収集と整理の重要性にも触れ、「ネーチャーやサイエンスに載っている論文であっても、鵜呑みにせず疑う姿勢が大切」という言葉が印象的でした。研究活動の本質について「課題設定はゴールではなく、探究の始まり。問いを持ち続けることが科学の醍醐味」と語られ、生徒たちは真剣な表情でメモを取りながら耳を傾けていました。

また、生徒たちはGoogle Scholarなどを活用した先行研究の調べ方や生成AIの活用についてもアドバイスを受けました。

講演後、生徒からは次のような感想が寄せられました。

「今回の講演会から研究テーマ決定に重要な要素は2つあると考えました。1つ目は疑問点をもつということです。研究の中で様々なことに疑問をもつことで最終的な研究テーマへつながっていることを知りました。また、2つ目は情報収集です。いざ調べてみると、自分が研究しているものと同じものがあることがあるので、しっかり調べて知識を吸収したいです。」

今回の学びは、今後の課題研究において、科学的な視点と主体的な姿勢を育む大きな一歩となるでしょう。

【10/23-10/24】本校63回生(第1学年)が台湾・明道高級中学と英語で国際交流~授業と校外研修を通じて広がる国際的な視野~

令和7年10月23日(木)と24日(金)、本校では台湾・台中市の私立明道高級中学の生徒を迎え、1年生普通科240名と理数科80名が英語を使った国際交流を行いました。このプログラムは、授業交流と校外研修を通じて互いの文化を理解し、国際的な視野を広げること、そして積極的な交流を通じて主体性を育むことを目的に実施しました。

1日目(10月23日)

午前中は歓迎セレモニーの後、明道高級中学の生徒とともに各クラスの授業に参加しました。英語を使って自己紹介や簡単なコミュニケーションを行い、互いの学校生活や文化について話し合う姿が見られました。最初は緊張していた生徒も、笑顔で交流するうちに打ち解け、教室は国際色豊かな雰囲気に包まれました。

午後は、事前に英語の授業で計画した仙台市内の自主研修を実施しました。生徒たちはグループごとに交通機関を利用し、仙台駅周辺や八木山動物園、うみの杜水族館などを訪問しました。訪問先の選定や行程の計画はグループごとにすべて生徒自身が行い、台湾の生徒が喜んでくらそうな場所を選びながら計画をしました。訪問先では英語を使って案内や説明を行いました。異文化交流を楽しみながら、主体的に行動する力を養う貴重な体験となりました。

2日目(10月24日)

理数科の生徒が中心となり、理科と英語を融合させた活動を展開しました。scienceに関連するクイズ大会や学校林「時習の森」でのフィールドワークを実施。自然観察を通じて日本の環境や生態系について紹介し、英語で説明することで、理科の知識を国際的な文脈で活用する力を育みました。

最後には、両校の友好と発展が続くことを願い、植樹式を行いました。植えられたのは、宮城県農業高等学校から提供された玉夢桜(東日本大震災の津波被害を受けて沿岸部に桜を植えたいという思いから開発された塩害に強い新品種)です。

両校の生徒が協力して苗木を植える姿は、未来に向けた友情の象徴となりました。

今回の交流を通じて、生徒たちは英語を使った実践的なコミュニケーションを経験し、異文化理解を深めるとともに、主体性や協働性を育むことができました。国際的な視野を広げるこの取り組みは、今後の学びや進路選択にも大きな刺激となることでしょう。

【11/6】令和7年度 「イノベーションフェスタ(探究活動中間発表会)」を実施しました

|

|

探究活動の発表の場として、令和7年11月6日に令和7年度「イノベーションフェスタ」を開催しました。 主に2年生が幅広い分野にわたって取り組んできた探究活動の成果を「ポスター(日本語)」や「スライド(英語、日本語)」によって発表し、在校生、本校教職員、他校の教職員や生徒、大学教員、大学院生、ALTと議論を深め、さらなる改善に活かすことが目的です。県内外の発表参加校は15校、参加生徒数は130名となり、北は岩手県、南は鹿児島県までと国内の幅広い地域からご参加いただき、本校の一大イベントです。 さらに、この日の活動の視察のため、文部科学省や宮城県の教育行政関係者、さらに県内外の大学教員、教職員の多くの方々がご訪問下さいました。 特に発表では、かがわ総文2025で自然科学部門第1位の研究発表と海外の交流校とのオンライン発表などが好評でした。 この2年生の探究活動の成果の最終発表は、2026年5月に開催予定の「三高探究の日」になります。今回の活動で得られた改善点を活かしてさらに探究活動を進めていきます。 |

【11/13】イノベーション理数探究基礎 地学分野の発表会を開催~石ころから読み解く地球の物語~

令和7年11月13日(木)、1年生理数科の生徒80名による「イノベーション理数探究基礎」地学分野の発表会が行われました。この科目では、物理・化学・生物・地学の4分野で探究サイクルを体験し、科学的な思考力と課題解決力を育むことを目的としています。

今回の発表会は、4つ目、すなわち最後の地学分野の探究活動のまとめとして実施されました。

地学分野のテーマは「石ころ探偵」。生徒たちは、自分で拾ってきた石を題材に、「この石はどこから来たのか?」「いつ、どのようにしてできたのか?」という問いを出発点に探究を進めてきました。授業では、扁平率や摩耗の程度を測定し、岩石切断機で石を切断して内部を観察。実体顕微鏡で鉱物を調べ、モース硬度を求めるなど、科学的な分析を行いました。さらに、地理院地図を活用して採集場所の地質や地形を調べ、石の成因を推定しました。

発表会では、Googleスライドを用いて各自の探究結果をまとめ、クラスメートに共有しました。発表の中では、「自分の石は火成岩なのか堆積岩なのか」「どの地質環境で形成されたのか」を「容疑者」というユニークな設定で推理する形式が採用され、会場は大いに盛り上がりました。中には、初めに推定した容疑者が誤っていたケースもあり、教師による専門的な解説を通じて「なぜ間違えたのか」を学び直すことで、理解がさらに深まりました。

この発表会を通じて、生徒たちは観察・測定・分析・考察という科学的プロセスを実践し、論理的な説明力やプレゼンテーション力を高めることができました。身近な石ころから地球の歴史を読み解くという探究は、理数科ならではの奥深い学びを提供し、生徒たちの好奇心を大きく刺激しました。

今後は、これまでの4つの探究サイクルをいかしながら、次年度に本格的に取り組むイノベーション理数探究Ⅰの研究に向けて準備を進めていくことになります。

【10/7】生物 ✕ 倫理

先日、3年生「理数生物、生物」の授業において、倫理科と連携した教科横断型STEAM授業(生物 ✕ 倫理)を行いました。

今回のテーマは「利他行動(自己の利益を犠牲にして他個体を助ける行動)」です。

授業では、まず倫理の視点から「人間における利他行動」を、次に生物の視点から「動物における利他行動」を考察しました。

その後、両者を比較することで共通点や相違点を探究し、多角的な視点から「利他行動」の本質に迫りました。

生徒たちは、理系・文系の枠を超えた視点で学ぶこの授業を楽しみにしてくれていたようです。授業後も活発に議論を交わしたり、テーマについて深く思考を巡らせたりする姿が見られ、知的な刺激にあふれた時間となりました。

【10/22】生物基礎 時習の森調査

仙台第三高校の1学年「生物基礎」では、「生物の多様性と生態系」の学習の一環として、学校林「時習の森」で実習を行いました。

実習では、先輩たちが設置してくれた樹木札を手がかりに、森林がどのような階層構造(高さによる光環境の違いなど)になっているかを自分たちの目で観察しました。

また、樹木が倒れるなどして林冠(森の天井部分)が途切れた「ギャップ」を探し、そこでの植生の様子も確認しました。

教室で学んだ知識を、実際のフィールドで確認することは、生徒たちにとって学びを深める貴重な体験となったようです。生徒たちはグループで互いに協力しながら、熱心に森の調査に取り組んでいました。

【10/28】SS特別研修 東京エレクトロン宮城工場研修を開催

2025年10月28日12:00~17:00の日程でSS特別研修 東京エレクトロン宮城工場研修を開催し、35名の生徒が参加しました。東京エレクトロン宮城工場では、トップシェアを誇る半導体加工装置の開発施設の見学と研修設備(VR実習)の体験を行いました。装置の開発を行う研究開発室では、クリーンルーム内に置かれた半導体エッチング装置で目的の半導体を作るための試行錯誤がされていました。また、東京エレクトロンでは、販売した様々な種類の半導体加工装置のメンテナンスを行うため、VR体験ができる研修施設を整備しています。生徒たちは、VR空間の半導体加工装置の内部を観察しながら、VRの没入感に感動していました。最後に東京エレクトロン宮城に勤務する仙台三高OBとの交流し、大学進学から就職、研究開発で感じていることなどキャリア意識を高め、最先端の技術の基礎に高校や大学の知識や経験が生きていることを知りました。東京エレクトロン宮城の皆様ありがとうございました。

※工場内は撮影禁止のため、入口での集合写真

〇生徒の感想(抜粋)

【2年男子】最先端の技術を間近で見て、とてもわくわくしました。社員の方々の説明も分かりやすく、エンジニアの楽しさや大変さを知ることができました。社員の方々の誇りと情熱を感じ、将来の進路を考える良いきっかけになりました。

【2年女子】大学のオープンキャンパスと異なり、初めて企業を訪問して、キャリアパスなどの話を聞くことで大学後の進路を考えさせられたり、そのために今必要なことを実感できた。

【10/16】イノベーション理数探究基礎 地学分野がスタート!~石ころから地球の歴史を読み解く探究活動~

令和7年10月16日(木)、1年生理数科の生徒80名を対象に、SSH学校設定科目「イノベーション理数探究基礎」の地学分野がスタートしました。この授業は、物理・化学・生物・地学の4分野でそれぞれ探究サイクルを1回ずつ体験するもので、今回の地学分野はその最終サイクルにあたります。

地学分野のテーマは「石ころ探偵」。

身近にある石を題材に、「この石はどこから来たのか?」「いつ、どのようにしてできたのか?」という問いを出発点に、科学的な手法を用いてその謎を解き明かしていきます。

生徒たちはまず、自分で拾ってきた石を観察し、扁平率(石の形の平たさ)や摩耗の程度を測定。

石の形状から、どのような環境でどれだけの時間をかけて運ばれてきたのかを推測します。

次に、岩石切断機を使って石を切断し、実体顕微鏡で内部の鉱物を観察。

火成岩や堆積岩など、岩石の分類や成因について理解を深めます。また、モース硬度を測定することで、石に含まれる鉱物の種類や硬さを調べ、より詳細な分析を行います。

さらに、地理院地図を活用して、石を拾った場所の地形や地質を調査。

地形の成り立ちや地層の分布をもとに、石がどのような地質環境で形成されたのかを科学的に考察します。これらの活動を通じて、生徒たちは地球のダイナミックな変動や、長い時間をかけて形成される自然の営みに触れることができます。

この探究活動では、観察・測定・仮説・検証といった科学的プロセスを実践的に学ぶことができ、理数科ならではの深い学びが展開されています。

生徒たちは、石という一見身近で小さな存在から、地球の歴史や地質の奥深さに迫る探究に意欲的に取り組んでいます。

今後の授業では、各自が調査した石についての考察をまとめ、スライドを用いて発表を行う予定です。

探究の集大成として、どのような「石ころ物語」が生まれるのか、今から楽しみです。

【10/26】仙台三高学校林「時習の森」グリーンアドベンチャーを開催(第48回全国育樹祭記念行事)

令和7年10月26日(日)、仙台三高の学校林「時習の森」にて、第48回全国育樹祭記念行事「グリーンアドベンチャー」が開催されました。本行事は、宮城県仙台地方振興事務所林業振興部職員2名、本校の教員および白神フィールドワークに参加した1年生12名が講師となり、県内の小学生24名を対象に自然観察や工作体験を通して、自然の魅力や科学の面白さを伝えるアウトリーチ活動として実施されました。

当日はあいにくの雨天となり、予定していた「時習の森」の巡検は中止となりましたが、屋内での活動に切り替えて実施しました。

まずは、「葉っぱの同定作業」です。時習の森から事前に採集されたさまざまな葉を観察し、図鑑を使って樹木の名前を調べる活動に取り組みました。高校生が小学生1~2名に付き添い、図鑑の使い方や葉の特徴の見分け方を丁寧に指導しました。小学生たちは「この葉っぱは何の木かな?」と興味津々で、楽しみながらも真剣に取り組んでいました。

続いて、時習の森の木材を使った「木札づくり」に挑戦。小学生たちは時習の森のヒノキの香りや手触りを楽しみながら、オリジナルの木札を作成しました。木のぬくもりを感じながら、自然素材の魅力に触れる貴重な体験となりました。

最後は、時習の森の葉っぱを使った「葉拓(ようたく)」の工作体験です。お気に入りの葉に絵の具を塗り、紙に写し取って模様を浮かび上がらせるこの活動では、自然の造形美を感じながら、世界に一つだけの作品を完成させました。完成した作品を手にした小学生たちは、満足そうな笑顔を見せていました。

この行事を通じて、小学生たちは自然や科学への興味を深めるとともに、高校生にとっても自らの学びを他者に伝える貴重な機会となりました。

白神フィールドワークで得た知識を活かし、教える立場として活動した高校生たちは、自然の魅力を再確認し、コミュニケーション力や主体性を高めることができました。

今後も本校では、地域と連携したアウトリーチ活動を通じて、科学や環境への関心を育み、学びの輪を広げていきたいと考えています。ご参加いただいた皆様、そしてご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

10/25(土)科学の甲子園に出場してきました。

第15回科学の甲子園

みやぎチャレンジ2025に本校2チームが参加してきました。

事前課題、当日午前の筆記、午後の実技とタイトな日程でしたが、

一生懸命取り組む姿が見られました。

大会の結果は思うようなものにはなりませんでしたが、

「来年こそは!」と意気込む生徒が見られ、よい刺激になりました。

【10/15】ライフサイエンスの授業で「VR介護体験」を実施しました。

令和7年10月15日(水)の2・3校時、本校1年生理数科80名を対象に、宮城県保健福祉部主催の介護体験出前授業を実施しました。株式会社シルバーウッドの黒田様を講師にお招きし、最新のVR技術を使った認知症体験を通じて、介護への理解を深める貴重な機会となりました。

生徒全員がVRゴーグルを着用し、「レビー小体型認知症」の方が見る世界をバーチャルリアリティで体験しました。突然視界に現れる幻視(幻覚)や、距離感が掴みにくいなどの症状を疑似体験することで、当事者にとってどのような「困りごと」になっているのかを、深く、リアルに理解することができました。

このVR体験を通じて、生徒たちは「介護する側」の視点だけでなく、「介護される側」の視点を初めて持ち、相手の立場に立って考えることの重要性や介護する際の心構えを学びました。

【10/10】1年生普通科イノベーション探究基礎で探究がスタート!~「なぜ?」から始まる課題設定と班づくり~

令和7年10月10日(金)の第6校時、1年生普通科の生徒240名を対象に、「イノベーション探究基礎」の授業が行われました。この授業は、1年生が自らの興味・関心をもとに課題を設定し、探究活動を進めていくための出発点となる重要な時間です。今回は、探究活動の中でも最も難しいとされる「課題設定」について学ぶことを目的に、SSHコーディネーターによる講義が実施されました。

授業の冒頭では、本校SSH-授業づくり研究センター長よりSSHコーディネーターの紹介があり、その後、「総合的な探究の時間 『課題』の設定」というテーマで講演が行われました。

講義ではまず、「探究とは何か」という問いから始まり、「受け身の学びから、自立・能動的な学びへと変化すること」が探究の本質であると説明されました。

SSHコーディネーターは、「課題・テーマの設定が探究の中で最も難しい」とおっしゃっていました。また、良い課題を設定するためには、まず自分の興味・関心を深掘りすることが大切であると述べておられました。その際、「なぜ?」という問いを繰り返すことで、表面的な疑問から本質的な課題へとつながっていくことを、具体的な事例を交えて紹介しました。

次に「先行研究の重要性」も強調されました。すでに誰かが調べたことを知ることで、自分の探究がどこから始められるのかを明らかにする点の重要性も強調されました。また、Google Scholarなどの学術情報検索ツールの活用方法も紹介され、生徒たちは実際にどのように情報を集め、整理し、課題を構築していくのかのイメージを持つことができました。

生徒たちは真剣な表情でメモを取りながら耳を傾けていました。

講義終了後には、いよいよ探究活動を共に進めていく「班づくり」が行われました。生徒たちは自分の興味関心をもとに、共通のテーマに関心を持つ仲間を見つけていました。班の中では、早速「どんなテーマにするか」「どんな視点で深めていくか」といった話し合いが始まっている班もあり、活気に満ちた雰囲気となりました。

この日の授業を通じて、生徒たちはこのあと高校卒業まで継続していく探究活動の第一歩を踏み出しました。今後、それぞれの班がどのような問いを立て、どのように学びを深めていくのかが楽しみです。

【10/9】1年生理数科イノベーション理数探究基礎(生物分野)で発表!~「時習の森」から考える日本の森林の未来~

令和7年10月9日(木)の2・3校時に、1年生理数科の生徒80名による「イノベーション理数探究基礎」生物分野の発表会が行われました。

この科目では、物理・化学・生物・地学の4分野それぞれで探究サイクルを体験し、科学的な思考力と課題解決力を育むことを目的としています。

生物分野では、仙台三高の学校林「時習の森」をテーマに、日本の森林・林業に潜む課題を探るPBL型授業を展開してきました。

これまでの授業では、生徒たちは生成AIを活用しながら、時習の森の現状や日本の森林・林業の問題点に気づき、それらに対する解決策を考えてきました。解決策ではシステム思考の概念を生かし、ループ図という思考ツールを用いて、科学的かつ論理的な根拠をもとに解決策を考えてきました。

本日の発表会では、これまでの学習のまとめとして、生徒一人ひとりが自ら設定した課題とその解決策について、スライドを使ってプレゼンテーションを行いました。

例えば、「IoTを使った森林における持続的な発展について」のように新しい農業の視点を生かした解決策の提案や「生徒たちが測定したデータを統計学的に解析してそれを根拠に課題を設定する」など、身近な森から日本の森林の問題点・課題の発見とその解決策の立案をしていました。生徒たちの発表はすべて自分たちの学習前の視野から大きく広げた発表となっていました。また、どの発表も、調査やフィールドワークで得たデータをもとに、説得力のある内容となっており、聞き手に深い気づきを与えるものでした。

生徒たちは、発表を通じて自分の考えを他者に伝える力を養うとともに、仲間の視点や意見に触れることで、探究の幅をさらに広げることができました。

そして、聴講している生徒たちはどの発表に対しても積極的に質問を行って、熱心にディスカッションする姿が印象的でした。

1年生の理数科ではこのような学びの積み重ねを積極的に行っており、将来の科学的探究力や社会課題への対応力につながっていくことが期待されます。

【9/26】企業連携 東京エレクトロン宮城の電気回路実験講座を実施!(第3回SS先端科学講演会)

9月26日(金)14:00~15:30物理実験室を会場に、第3回SS先端科学講演会を実施しました。今回は東京エレクトロン宮城株式会社のエンジニア等9名(うち仙台三高OB3名)による出前授業で、生徒14名が電気回路の作成を通してLEDの整流特性を理解する実験プログラムに挑戦しました。OB1名に生徒4~5名の班を編成し、OBのアドバイスを受けながら指定された電気回路を生徒が作成し、Digilant社のAnalog Discovery 3からの波形で性能を確かめました。実験をしながらOBと交流し、半導体や電気回路だけではなく、高校生活や進路選択などについても多くの発見があったようです。社会で活躍する先輩方をロールモデルとして、今後の進路選択に活かして欲しいと思います。

〇生徒の感想(抜粋)

【3年生】今まで私は多くの半導体に関する、講演会やイベントなどに参加してきたが、今回の講演会では専門知識だけではなく、高校を卒業した後の研究の内容や、実際に装置を動かすことによる身近なものの仕組みなど半導体の道を進む上で大切になることを学ばせていただき、世界が広がったような気がしました。また、数学と物理の密接な関係性を痛感することができ、大変良い経験になりました。

【1年生】半導体という言葉は聞いたことがあってもどういうものかまでは詳しくわからなかったので、今回の講演を通して関心が湧きました。また、社員の方やOBの方と話してみて、将来が少し開けた気がします。

|

|

実験開始 |

完成した電気回路の評価 |

作成した電気回路 |

OBとの交流 |

集合写真 |

「イノベーション理数探究基礎」生物分野がスタート!~時習の森でのフィールドワーク~

令和7年9月より1年生理数科の生徒80名を対象にSSH学校設定科目「イノベーション理数探究基礎」の生物分野の授業がスタートしました。この科目では、物理・化学・生物・地学の4分野それぞれで探究サイクルを1回ずつ体験し、理数的な思考力と課題解決力を育むことを目的としています。

今回から生物分野がスタートし、仙台三高が誇る「時習の森」を舞台に、PBL(課題解決型学習)形式で授業が展開されています。

生徒たちはまず、生成AIを活用しながら、日本の森の現状や課題について調査を行いました。日本の森林や林業が抱える問題にも目を向け、持続可能な森づくりとは何かを考えるきっかけとなりました。

第3回目の授業では、実際に時習の森に足を運び、フィールドワークとして「毎木調査」を実施しました。

毎木調査では、ヒノキ林の中で対象となる木にナンバリングを行い、胸高円周(地面から1.2mの高さの幹の周囲)を測定しました。

このデータは、次回の授業で胸高直径を算出し、森の成長状況や構成を分析するために活用されます。生徒たちはメジャーを手に、協力しながら測定を行い、自然と向き合う貴重な体験を通して、生物学的な視点だけでなく、環境保全や地域との関わりについても深く考える時間となりました。

今後も、生徒たちは探究サイクルを通じて、課題発見から解決策の提案までを自らの力で進めていきます。生成AIという新しいツールを活用しながら、科学的な視点と創造的な思考を融合させるこの取り組みは、未来の理数人材育成に向けた大きな一歩となっています。

【9/17】生物基礎 ✕ 免疫劇場

仙台第三高校の生物基礎の授業では、「生体防御」について学んでいます。免疫に関わるさまざまな細胞の特徴や、それらがどのように連携して細菌やウイルスから体を守っているのかを理解するために、生徒たちはこの仕組みを擬人化した劇で表現しました。

各班はストーリーを丁寧に練り上げ、自分たちで小道具を準備し、協力しながら演技を通して学びを深めました。細胞たちが登場人物として活躍する劇を通じて、生徒たちは楽しみながら免疫のしくみを体感的に理解することができました。

【9/10】外国人大学生とオンラインでディスカッション(東北大学GLC連携)

令和7年9月10日13:20から東北大学大学院に所属する留学生(グローバルラーニングセンター:GLC)とオンラインでイノベーション理数探究Ⅰの研究についてのディスカッションをしました。6月から実施しているGLCとの交流も3回目なり、オンラインでも英語による意思疎通がしっかりとできるようになっています。専門分野独特の表現や見慣れない単語を使った説明など理系発表ならではのスキルを身につけ、世界で活躍する科学技術人材になってください。12月の台湾研修(理数科修学旅行)に向けて、英語での発表を深めてください。期待しています。

※GLCとのオンラインディスカッションは、通信用と資料提示用2枚のipadで行います。これらの実施方法は、オンライン発表の方法をご覧ください。

ディスカッションの様子 |

SSHコーディネーターも参加 |

【8/30】三高祭の探究ポスター会場大盛況!

令和7年8月30日仙台三高の文化祭「三高祭」が開催され、探究活動や各種フィールドワークのポスターを展示しました。多くの来場者のを迎えることがき、ポスターを熱心に見つめる姿が印象的でした。生徒主体のより良い探究活動となるように、今後も支援していきます。探究活動をしたいなら、ぜひ仙台三高に来てください!

|

|

| 授業名・事業名 | 学年 | 題数 |

| イノベーション理数探究Ⅰ | 2年理数科 | 19題 |

| イノベーション探究Ⅱ | 2年普通科 | 72題 |

| 南三陸フィールドワーク | 希望者 | 3題 |

| 白神フィールドワーク | 希望者 | 5題 |

| つくば研修 | 希望者 | 7題 |

| 東北大学研修 | 1年理数科 | 14題 |

| イノベーション探究基礎 | 1年普通科 | 60題 |

「イノベーションフェスタ」(探究活動中間発表会)を令和7年11月6日(木)に開催いたします。

令和7年度「イノベーションフェスタ」の参加申込を開始しました。

令和7年11月6日(木)に本校を会場として実施します。具体的には、2年生のイノベーション理数探究Ⅰ(理数科)・イノベーション探究Ⅰ(普通科)のこれまでの取り組みの中間発表として,2年生のポスター発表(理数科・普通科),口頭発表(英語:理数科、日本語:普通科)を中心に研究の成果を発表します。

研究発表を通して、生徒間の交流ができればと考えております。ご参加をお待ちしております。

あわせて、教員の視察を受け入れております。詳しくは開催要項・申込要項をご覧ください。

※教育関係者対象の視察申し込みの締め切りは10月21日になります。

【8/6~8/8】令和7年度 白神フィールドワークを実施しました。

令和7年8月6日(水)から8日(金)までの2泊3日本校の普通科・理数科の1・2年生から希望した生徒20名が、青森県深浦町にて実施された「令和7年度 白神フィールドワーク」に参加しました。

この行事は、世界遺産・白神山地の豊かな自然環境を活用した実習を通じて、理数系分野への興味・関心をさらに深めるとともに、学んだ成果を整理・発表する力を養うことを目的としています。

初日は仙台第三高等学校を朝8時に出発し、午後からブナ林にて毎木調査を行い、夜には調査データの入力とディスカッション、特別講師による講義を実施しました。さらに、ウミホタルの観察も行い、昼夜を通して自然と向き合う濃密な時間を過ごしました。

2日目は、午前中にリタートラップ調査、午後には日本キャニオンの実習。夜には、特別講師による講義が行われ、白神山地の地形について専門的な知識を学びました。

最終日は十二湖地域の地形の成因についての実習を行い、白神山地の成り立ちや自然の力を肌で感じることができました。

この3日間で、生徒たちは現地でしか得られない貴重な体験を通じて、自然科学への理解を深めるとともに、フィールドワークの意義を実感しました。

今回のフィールドワークは、教室では得られない「本物の自然」との出会いに満ちており、生徒たちは五感を使って学ぶことの楽しさと奥深さを体験しました。

今後は、今回得た知見をポスター発表したり、「時習の森グリーンアドベンチャー」などを通じて校内外に発信していく予定です。

三高の後輩の皆さんへ。自然の中での学びは、教科書だけでは得られない発見と感動に満ちています。自らの足で現地に立ち、目で見て、手で触れて得た経験は、きっと皆さんの探究活動にも大きな力を与えてくれるはずです。ぜひ、先輩たちの姿を励みに、積極的にフィールドワークや課題研究に挑戦してみてください。

【8/5~7】神戸で発表しました!-令和7年度 SSH生徒研究発表会-

8月5日~7日 神戸市国際展示場を会場に令和7年度SSH生徒研究発表会が行われました。本発表会はSSH指定校・経験校による238校が参加する発表会で、多種多様なテーマでのハイレベルな研究ばかりでした。仙台三高からは「高純度の紅が緑色金属光沢をもつ原理の科学的証明」と題して、自然科学部化学班の生徒2名が参加しました。赤色の紅が緑色に光る理由について、生成AIを用いた機械学習による分析を行い、モデル化による裏付けを行いましたが、あと一歩という結果でした。参加した生徒たちは、他校との情報交換やポスターの研究などを楽しんでいました。他校から受けた刺激や発表での経験を生かして、今後も活躍してほしいと思います。

一般参加者への説明 |

審査員への説明 |

会場全体の様子 |

ポスターの様子 |

【7/26~28】祝・文部科学大臣賞!-エウロパの研究-自然科学部地学班

7月26日~28日 香川県高松市の香川大学と高松中央高校を会場に、かがわ総文2025が開催されました。仙台三高からは自然科学部地学班が地学分野で宮城県代表として出場し、最優秀賞・文部科学大臣賞(全国1位)を受賞しました。氷と塩からみえたエウロパの世界 -カオス地形の形成メカニズムの解明- をテーマに、氷の惑星エウロパの表面模様がどのように作られたのかについての研究でした。研究内容もさることながら、発表者本人の研究を楽しむ姿勢が審査員や観客の心を掴みました。研究はまだ道半ば。今後の活躍を期待しています。

自然科学部の文部科学大臣賞の受賞は2年連続!仙台三高自然科学部の伝統と研究体制の充実を感じます。興味のある人は、ぜひ仙台三高自然科学部に来てください!

発表の様子 |

授賞式 |

パネル前 |

【7/20】学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2025で科学実験教室

2025年7月20日(日)9:00~16:00 東北大学 川内北キャンパスで学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2025(第19回)が行われました。100を越える実験ブースに対して、10000人を超える来場者でした。仙台三高自然科学部は「光をわけて普段と違う世界を見てみよう!」をテーマに、簡易偏光顕微鏡を自作していろいろなものを見ました。きらきら変化する様子を観察した子供たちは、「キレイ!」「どうしてこう見えるんだろう?」と科学的な興味関心があふれていました。これからもいろいろなことに興味関心を持って生活していきましょう!

〇受賞した4つの賞

「NanoTerasu」賞(2025)

日本光学会東北支部賞(2025)

東北大学サイエンス・アンバサダー賞(2025)

仙台市天文台 台長賞(2025)

〇宮城県仙台第三高等学校自然科学部の出店情報

https://www.science-day.com/program/?ID=e2025-1204

実験の様子① |

実験の様子② |

実験の様子③ |

集合写真 |

【7/15 (火)】SS English Café を実施しました!

令和7年7月15日(火)に、本校にて『SANKO ENGLISH CAFÉ』が実施されました。大学の研究者をお招きし、3学年全生徒対象に、以下のような研究分野に関する講義を実施いただきました。

【理系生徒対象】『キラル選択性ガラスセラミクスの物質開拓と設計指針の確立』:Junjie ZHAO先生(東北大学)

【文系生徒対象】『気候正義(Climate Justice)と地球環境保全のためにできること』Giselle L. MIOLE先生(東京大学)

講義では、研究そのものに加え、講師の先生の出身国やその文化、研究者を志した理由を始めとした内容まで扱って頂きました。大学の学びに対するイメージを具体的に持つことができただけではなく、1つの学びを深く追究していくことのおもしろさややりがいを学ぶことができました。また、文系生徒対象の講義では、生成AIにプログラムされたクイズに各自挑戦するなどのアクティビティも行われ、自らの選択が環境・経済・文化にどのような影響を与えるのかを実践的に学ぶことができ、主体的に講義へ参加することができました。

授業後に実施したアンケートでは、講義全体に対する反響が多く寄せられました。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 生徒の感想 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

「外国人の先生だと、日本と違う環境で国や気候変動を見てきたことから、新しい視点で気候変動、地球温暖化について考えることが出来、とても良い時間だったと思う。」

「異文化を背景に持った研究者と関わることができて良い経験になった。」

「リスニングの力や要約する力を養えるだけではなく、英語での研究のプレゼンの仕方や海外の人の研究で重視する所や研究を組み立てる上でのプロセスなど日本人にはない視点を学ぶことができた。」

「内容は難しかったが、比較的易しい表現を選んでくれていたのでとても理解しやすかった。逐一図と解説が入っていたのでそこもわかりやすかった。」

【7/25】自然科学部がサイエンスデイでわくわくサイエンス!

7月25日10:30~16:00ララガーデン長町を会場に、サイエンスデイでわくわくサイエンス(科学実験教室)を実施しました。簡易偏光顕微鏡の作成と観察を行い、自作した偏光顕微鏡で色が変わる不思議を楽しく観察しました。自然科学部物理班3名が原理の説明、実験の指導など役割分担をして1回30分を8セット実施し、44家族60名の小学生だけではなく保護者も一緒に実験を楽しみました。

今後もわくわくサイエンスを通して、科学の面白さを普及していきます。

実験説明の様子 |

作成の様子 |

テーブル毎に説明 |

自作の偏光顕微鏡で観察 |

親子で観察 |

集合写真 |

【7/22】生成AIを活用して、未来の物語を作成!(第2回先端科学講演会)

7月22日13:30~15:00 仙台第三高校の教室を会場に、第2回先端科学講演会として未来の寓話プロジェクトを開催しました。山内 保典先生(東北大学 高度教養教育・学生支援機構 准教授)の説明の後、生成AIに自分が選んだ未来のキーワードを入れ、自分たちが考える未来を創造しながら生成AIと協力して物語を作りました。1時間の作業であらすじや物語の方向性ができ、個人で作った物語をグループで読み合いながら、更なる展開について意見交換しました。今回経験したSF思考や思考実験を通して、未来に必要な技術を実現するイノベーターとなることを期待しています。

参加者の感想:

(Aさん)チャットGPTの活用によって自分の考えていることへの新たな発想が生まれたり実際にそれを実現していくために必要なことやあらたな回想について深めるきっかけになると感じました。自身の中だけで考えずこういったツールを正しく活用すると思考の幅がひろがって良いと思います。

(Bさん)AIと対話することで新しい見方、考え方を発見することができたため、とても良い体験になりました。グループワークでチームメイトと意見と共有でき、楽しい体験ができました。

未来の寓話プロジェクトは東北大学知の創出センター(TFC)と東京エレクトロン(TEL)の共同事業で、未来を創造する思考実験をすることで高校生に多角的な考え方を育成することを目的としています。詳しくは、https://note.com/fsdlab/n/n01c2df381dce にアクセス!

|

TELの説明 |

物語づくりの説明 |

グループ活動(言葉の共有) |

グループ活動(物語の紹介) |

全体の様子 |

集合写真 |

| 作品例:「SNS×農業」→「#未来ファーム365」 |

| 西暦2050年。 AIによる管理農業が当たり前となった時代に、山間にある小さな手作業農園「未来ファーム」だけが、自然に寄り添った農を守っていた。 未来中学校の環境クラブに所属する中学生ユイト、サラ、そして転校生のミカ。彼らは毎日SNSで「畑日記」を投稿していた。 その中心にあったのが、発芽に“晴れの気配”を必要とする不思議な作物「陽麦(ひむぎ)」だった。 ある日、ユイトが投稿した畑の写真に陽麦の発芽が映っていた。それに反応して、見知らぬフォロワーからこんなコメントが届く。 「これ、今日の朝9時、晴れるサインだよ。」 本当に、その通りに空が晴れた——。(・・・つづく) |

【白神FW】令和7年度 白神フィールドワークの事前指導を実施

令和7年7月24日(木)、本校地学室および「時習の森」にて、白神フィールドワークに参加する1・2年生20名を対象にした事前指導を実施しました。この指導は、8月6日~8日に予定されている世界遺産・白神山地(青森県深浦町)でのフィールドワーク本番に向け、生徒たちが自然環境の中でスムーズに実習を行えるよう、基礎的な技能と知識を身につけることを目的としています。

当日は、宮城県林業技術総合センターより主任研究員の田中一登氏と技師の佐藤匠氏を講師としてお迎えし、前半は地学室で講義を受け、後半は「時習の森」での実習に取り組みました。

講義では、森林調査に必要な基本知識や樹木の見分け方について丁寧な説明があり、生徒たちは熱心にメモを取りながら聞き入っていました。後半の実習では、実際に広葉樹の葉を観察しながら樹種を同定する「樹木同定実習」を行い、その後、木の幹周を測る「胸高直径測定実習」を実施。生徒たちは、実際の時習の森に行き、本番の白神山地のフィールドに立っていることを想定し、自らの観察力と判断力を頼りに、コドラート区画内の測定場所を慎重に見極めながら取り組んでいました。

なお、講義中には葉に文字が書ける木「多羅葉(たらよう)」の紹介がありました。かつて葉を使って手紙のやりとりをしていたというエピソードを通じて、自然と人とのつながりについても学ぶことができました。葉に書くこと=「葉書(はがき)」の語源にもなったとのことです。「多羅葉(たらよう)」は郵便局に植えられていることが多いという話から社会との関連ついても知ることができました。

本校では、このような実践的な学びを通じて、生徒の非認知能力や科学的な探究力を育てることを目指しています。白神フィールドワーク本番では、雄大な自然の中でさらに深い学びと気づきを得られることを期待しています。

【3年生理数科】第5回全国バーチャル課題研究発表会で発表!

令和7年7月18日(金)

第5回全国バーチャル課題研究発表会がZoomを用いて開催されました。この発表会は、全国の高校生がそれぞれの課題研究の成果を発表し、互いに刺激を受けながら交流することで、研究へのモチベーションを高め、課題研究の質を向上させることを目的としています。

今回の発表会には、愛媛県立宇和島東高等学校、愛媛県立松山南高等学校、京都府立嵯峨野高等学校、雲雀丘学園高等学校、兵庫県立姫路西高等学校、広島大学附属高等学校など、全国各地の学校が参加しました。本校からは、3年生理数科「イノベーション理数探究Ⅱ」10班(クラゲ班)の生徒3名が発表者として参加しました。

クラゲ班はこれまで、「三高探究の日」や「やってみてサイエンス」など、校内外の様々な場面で発表経験を積んできました。その積み重ねが今回の発表にも存分に生かされており、研究内容の深さ、発表の構成力、質疑応答の的確さなど、どれを取っても非常に完成度の高い発表を行うことができました。特に、全国の高校生が集う場で、堂々と自分たちの研究成果を伝える姿は、まさに三高生の誇りと言えるものでした。

今回の発表はZoomを活用したオンライン形式で行われたため、遠方の学校とも手軽に接続し、リアルタイムで発表や質疑応答を行うことができました。オンラインの利点を活かし、地理的な制約を超えて全国の高校生と交流できるこの形式は、今後の探究活動においても大きな可能性を秘めています。

クラゲ班の発表は三高生としての存在感を十分に示すことができました。今回の発表がクラゲ班にとって最後の外部発表となりました。有終の美を飾るにふさわしい内容であり、彼らの研究活動の集大成として素晴らしい成果を残しました。

三高の1・2年生の皆さんへ。課題研究や探究活動は、自分の興味や疑問を深く掘り下げ、社会とつながる力を育む貴重な学びの場です。クラゲ班のように、地道に試行錯誤を積み重ねていけば、素晴らしい経験ができます。ぜひ先輩の発表を超えられるように全力で臨んでいきましょう。

【7月17日】第1回先端科学講演会開催

7月17日3、4校時に、本校大講義室において

東北大学大学院情報科学研究科 教授 荒木 由布子氏をお招きし

講演テーマ 「DX時代の統計科学 ー データから複雑な世界を読み解く統計モデルとAI」

と題して講演会を行いました。

世の中の現象を数式で捉えることができるーと講演がはじまりました。

多様化した現代においては、

様々な研究が情報や統計とともに行われているお話をいただきました。

〇DX時代の社会と統計科学

〇統計科学の基礎

〇統計科学の新しい潮流

について、お話をいただいたあと、荒木教授の研究内容についても

ご紹介いただきました。

データの扱い方、統計学上やってはいけないこと、コンビニエンスストアの例を

交えながらわかりやすく説明していただきました。

文系、理系にかかわらず、データの重要性統計学の重要性を再認識することができ、

本校生徒も探究活動を行う上でデータの扱い方について見識を深めることができました。

最後に、

「高校生で学んだことを大学で続けてほしい」

と荒木先生からあたたかいエールもいただきました。

【6/29】中学生対象ひらめきサイエンス「三高実験の日」開催!

令和7年6月29日(日)、本校にて「三高実験の日」を開催しました。今年度は宮城県内の中学3年生27名が参加し、岩石の観察と密度測定を通して、地球の層構造についての理解を深める体験型学習を行いました。岩石観察では、偏光顕微鏡や電子顕微鏡を用いて、深成岩の構造や鉱物の特徴を詳細に観察しました。普段の授業ではなかなか触れることのない本格的な機器を使った観察に、生徒たちは興味津々。岩石の中に広がるミクロの世界に驚きの声が上がっていました。密度測定では、アルキメデスの原理を応用し、実際に岩石の密度を測定しました。密度の違いから、地球内部の層構造に含まれる岩石の種類を推定するという課題に取り組み、地球科学の視点から「マグマオーシャン」などの専門的な概念にも触れることができました。

参加した中学生からは、「違う中学校の人との交流や、新しい学びを得ることができたので、とてもいい経験でした。」と、他校生との交流と科学への関心を高める貴重な機会となりました。本校では今後も、理科への興味を育む体験型の学びを提供してまいります。参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

|

|

岩石観察の説明 |

密度測定の様子 |

電子顕微鏡の説明 |

偏光顕微鏡での観察 |

|

【1学年理数科・普通科】SSH授業内講演会 変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)

令和7年7月1日(火)の6校時に、1年生320名を対象とした「令和7年度 SSH授業内講演会」を実施しました。この講演会は、生物基礎および理数科サイエンス総合の授業の一環として行われ、生徒たちが大学や研究機関の最先端の研究に触れる貴重な機会となりました。

今回は「変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)」から、ナディン特任准教授と山田洋輔研究員をお招きしました。ナディン先生からは研究所の概要とその国際的な研究活動についてご紹介いただき、続いて山田先生からは「海洋物質循環と微生物の役割 -細菌表面のナノスケール測定から分かること-」というテーマで講演をいただきました。

講演では、海洋という広大な環境の中で、わずか1mLの海水に約100万個もの細菌が存在するという事実や、植物プランクトンから細菌への物質移動、さらにはナノ粒子が細菌に付着・吸収されるメカニズムの解明など、微細な世界で起こる現象について詳しく説明されました。生徒たちは、普段の授業ではなかなか触れることのないナノスケールの研究に興味津々で、講演後には多くの質問が飛び交い、活発な質疑応答が行われました。

この講演会を通じて、生徒たちは海洋生態系に対する理解を深めるとともに、研究者の視点に触れることで科学への関心をさらに高めることができました。SSH(スーパーサイエンスハイスクール)としての取り組みの一環として、今後もこのような学びの機会を積極的に提供してまいります。

保護者の皆様には、生徒たちが日々の授業を通じて、科学的な探究心を育み、将来の進路に向けて着実に成長している様子をご報告いたします。今後ともご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

【課外活動】令和7年度 やってみてサイエンスin仙台市科学館 「ポスター発表とスライム実験教室」

令和7年6月28日(土)、HOKUSHU仙台市科学館にて、「やってみてサイエンスin仙台市科学館」が開催されました。この活動ではSSH校始め様々な学校が集まり、一般の方々に普段の研究のポスター発表、ならびに科学実験教室を行うという企画です。一般の方々に高校生の各々の研究をわかりやすく伝え、普及する活動として非常に良い経験ができる機会です。本校からはポスター発表は4班が出場しました。科学館も今年度4月からリニューアルされ、多くの人たちが集まり、私たち高校生にとっても様々な科学に触れる貴重な機会でした。

スライム実験教室の生徒の感想「今回のふわふわしたスライムを作る実験は子供に人気だったので、たくさんの子供とふれあいができて良かったです。目分量だったので、いちいち量らなくてよく、スムーズに進めることができたけど、小さな失敗を何回か経験しました。それでも同じ班の人たちと協力してちゃんと完成させることができたのでいい思い出になりました。」

【1年生理数科】イノベーション理数探究基礎(化学分野)が始まりました!

令和7年6月26日(木)の2校時と3校時に、SSH学校設定科目「イノベーション理数探究基礎」の授業において、1年生理数科の生徒80名が参加し、いよいよ化学分野の探究がスタートしました。この科目では、物理・化学・生物・地学の4分野それぞれで探究サイクルを1回ずつ回すことを目的としており、今回の授業はその第2ステージとして化学分野に取り組む初回となりました。

今回の化学分野のテーマは「量る!計る!測る!」。生徒たちは複数のガラス器具を用いて液体の体積を測定する技能を高めるとともに、器具ごとの精度の違いについて理解を深めました。使用した器具は、ビーカーとメスシリンダー(200mL、100mL、50mL、25mL、10mL)の計6種類。それぞれの器具で同じ液体の体積を測定し、どの器具がより正確な測定を可能にするかを比較しました。

また、ノギスを使ってガラス器具の内径を測定する活動も行われ、器具の構造が測定精度にどのように影響するかについても考察しました。生徒たちは、ただ水を量るだけでなく、測定における「誤差」や「精度」といった科学的な視点を持って取り組むことで、より深い理解を得ることができました。

初めて扱う器具も多く、最初は戸惑う様子も見られましたが、グループで協力しながら作業を進める中で、徐々に自信を持って取り組む姿勢が見られるようになりました。理数科では、こうした実験や観察を通じて、科学的な思考力と技能を育むことを重視しており、今回の授業もその一環として、生徒たちの成長を感じられる時間となりました。

生徒たちはこのような探究的な要素を含んだ日頃の授業を通じて、科学への興味を深めるとともに、思考力や判断力を伸長しております。今後も、生徒たちの探究活動を温かく見守っていただければ幸いです。

【理数科1年生】東北大学研修 ポスター発表会(イノベーション理数探究基礎)

令和7年6月12日(木)の2校時に、1年生理数科の生徒80名が参加して、「イノベーション理数探究基礎 東北大学研修ポスター発表」が実施されました。この発表会は、5月20日に行われた東北大学理学部および工学部の研究室訪問をもとにしたもので、生徒たちはそこで学んだ最先端の研究内容をポスターにまとめ、発表を行いました。

東北大学研修の目的は国際水準かつ最先端の科学研究に触れることで、生徒たちの科学への関心と理解を深めることにあります。東北大学で学んできたことをポスター発表という形式を通じて、プレゼンテーション能力や質疑応答の力を養いました。さらに、発表会の司会や進行を生徒自身が担うことで、自主性や主体性の育成も図られました。

発表会では、生徒たちが自ら作成したポスターを用いて、訪問した研究室の内容をわかりやすく説明しました。初めてのポスター作成と発表ということもあり、緊張した様子も見られましたが、質疑応答ではしっかりと質問に答える姿が印象的でした。自分たちが訪問していない研究室の内容についても、他のグループの発表を通じて理解を深めることができ、学びの幅が広がった様子がうかがえました。

理数科ではこのような発表の機会を多く設けており、生徒たちは回を重ねるごとに表現力や論理的思考力を高めています。今回のポスター発表もその一環として、生徒たちの成長を感じられる貴重な機会となりました。

保護者の皆様には、生徒たちがこのような実践的な学びを通じて、科学的な視野を広げ、将来の進路選択に向けた力を着実に身につけていることをお伝えしたいと思います。今後も引き続き、生徒たちの挑戦と成長を温かく見守っていただければ幸いです。

東北大学工学部・理学の研究室で研究を体感!(東北大学研修)

5月20日14:00~東北大学工学部と理学部を会場に、1年生理数科を対象に仙台三高東北大学研修を実施しました。

今年は工学部9研究室(生徒52名)、理学部5研究室(28名)のご協力のもと、学科説明30分、研究室訪問80分の日程で行いました。

特に研究室訪問では、研究テーマや最先端の話題、研究室で行われている研究に直接触れるなど本物を見て触れる貴重な経験となりました。

生徒たちは訪問した研究室についての紹介ポスターを作成し、生徒間での発表会で情報共有し、三高祭(文化祭)ではポスター展示として一般公開の予定です。

本物に触れた経験を活かして、今後の理数探究への取組に期待しています。

〇東北大学工学部のX に三高生の記事が掲載されています。

https://x.com/KIKAI_KoHo/status/1925078639433130463?authuser=0

|

〇工学部全体説明 |

〇理学部全体説明 |

|

〇昆陽研究室(身体性知能ロボット) |

〇先端陽子ビーム科学研究センター(物理) |

|

〇手束・松浦研究室(先端マグネト材料) |

〇岩本研究室(化学) |

【三高探究の日】令和7年度 三高探究の日を開催しました!

令和7年5月15日(木)に三高探究の日(探究活動成果発表会)が仙台第三高等学校で開催されました。

3年生が2年生から1年間取り組んできた研究の成果を三高生や来賓(大学教授など)、他校生の方々に発表しました。

1、2年生にとってはこれからの自分たちの探究活動をイメージする機会となりました。そして、今年度も昨年度に引き続き、本校のOBで、現在大学生の学生TAを招聘しました。在校生は研究を深めるとともに、卒業後のイメージを抱くことができたようです。

| 開会行事 | 代表模範発表 | ポスター発表 | ポスター発表 | ポスター発表 |

|

|

|

|

|

午前は、代表班による口頭発表を体育館で行いました。イノベーション理数探究Ⅱ(理数科)とイノベーション探究Ⅱ(普通科)の授業内で取り組んだ探究活動、自然科学部地学班の研究の計3題の発表でした。どの発表もレベルが高く、実験の進め方や見せ方など、生徒にとってとても刺激になりました。その後のポスター発表には、三高86題の発表に加え、県内から古川黎明高等学校、宮城第一高等学校、名取北高等学校、角田高等学校、泉館山高等学校、白石高等学校、仙台南高等学校、涌谷高等学校、多賀城高等学校、宮城野高等学校の計10校から22題、生徒60名が発表を行い、900名を超える三高生と交流が深めながら、互いに大きな刺激を受けていました。

◎発表ポスターは、WEB研究紹介2025春(←リンク有り)からも御覧いただけます。

(※一部画像やデータを削除・加工しています)

※令和7年度の三高探究の日から、生徒の発表要旨を英語で記載したものをwebに掲載しています。

午後は、3年生の理数科と一部の普通科が口頭発表(研究報告)を行いました。また、海外交流として私立明道高級中学(台中市)とオンラインでお互いに英語での研究発表を行いました。仙台三高の大講義室にある双方向配信システムを活用し、英語での発表や活発な質疑に会場が盛り上がりました。仙台三高理数科では、Research ExpressionⅡの授業のなかで東北大学グローバルラーニングセンター(GLC)の留学生との英語ディスカッションに取り組んでおり、その成果を十分に発揮することができました。

そして、最後に2年生全員がこれから行う自分たちの課題研究・探究活動について3分間のプレゼンテーションである口頭発表(3min)を行い、3年生から厳しくも暖かいアドバイスがありました。

| 海外交流発表 | 口頭発表(研究報告) | 口頭発表(3min) |

|

|

|

昨年度の三高探究の日からの変更点として、WEB研究紹介での要旨を英語での掲載、聴講した生徒のコメントをフォームで集約し、生徒の振り返りや教員の指導にフィードバックできるような仕組みを整えました。

今後も仙台三高はSSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校として、先例に囚われず、努力を続けて、進化をし続けてまいります。

そして、科学的な探究活動を支える「尚志ヶ丘フィールド」と「三高型STEAM教育」の開発と実践を通して、生徒の知的好奇心の育成に力を入れていきます。

次の研究発表イベントは11月6日(木)イノベーションフェスタです。

◎【探究活動】

61回生のイノベーション探究54班が、時習の森の整備時に発生する間伐材(ヒノキ)を利用して1-1~3-8の24枚の鍵札を作成しました。鍵札は、令和7年5月15日の三高探究の日に合わせて、お披露目し、各クラスで活用しています。

全24クラスの鍵札 |

担任の先生に配付 |

実際に活用している様子 |

【理数科1年生】イノベーション理数探究基礎~物理分野~

令和7年5月1日(木)、SSH学校設定科目「イノベーション理数探究基礎」の第3時間目の授業から物理分野が開始されました。この授業には1年生理数科の生徒80名が参加し、物理の探究サイクルがスタートしました。

「イノベーション理数探究基礎」は物理、化学、生物、地学の4分野で探究サイクルをそれぞれ1回ずつ回していくことを目的としています。今回の授業からは物理分野が始まり、生徒たちは電気回路の作成とその合成抵抗値の実験を行いました。

授業では4人1組のグループに分かれ、電気回路を作成しました。生徒たちはオームの法則を用いて理論値を求め、その後テスターを使って実測値を測定しました。理論値と実測値の差異を体感することで、実験の重要性と理論の限界を学びました。

生徒たちは直流と交流の電気回路を作成し、その動作を確認しました。抵抗の役割とその測定方法について学び、オームの法則を用いて理論値を計算し、その理解を深めました。理論値と実測値の差異を体感し、実験の重要性を理解しました。テスターを使って電気回路の各部分の抵抗値を測定し、グループで協力して実験を進めることで、協調性を養いました。

参加した生徒たちは、実際に手を動かして電気回路を作成し、理論と実測の違いを体感することで、物理の理解が深まったと感じています。また、グループで協力して実験を進めることで、協調性やコミュニケーション能力も向上しました。

生徒たちがこのような実践的な授業を通じて、理数科目への興味を深め、将来の学問や職業選択に役立つスキルを身につけていることを願っております。今後も生徒たちの成長を見守り、応援していただければ幸いです。

仙台三高SSHでは、課題解決型授業を通じて生徒の学びがより深くなるようにSSHの活動を設計しております。そして、生徒の学びが深くなるだけでなく、地域への還元も考えております。今後ともこのような授業作り、SSH活動に積極的に取り組んで参ります。

【理数科1年生】イノベーション理数探究基礎~ドローンプログラミングで育む協調性~

令和7年4月24日(木)、本校1年生理数科1・2組の生徒40名×2=80名を対象に、SSH学校設定科目「イノベーション理数探究基礎」の第2回目の授業が行われました。今回のテーマは「ドローンプログラミング」。生徒たちは、iPadのアプリを使ってScratchでプログラムを組み立て、ドローンを目的地点まで飛ばすことに挑戦しました。

授業は班ごとに活動を行い、飛行経路を話し合いながらドローンのプログラムを作成。宇宙空間に見立てたブルーシートの目標地点の惑星を目指してドローンを飛ばしました。この経験を通じて、仲間と協力することの大切さを体験的に学びました。

初めて扱う機器に戸惑いながらも、班で工夫しながら問題を解決していく姿が印象的でした。

また、同じプログラムを入力しても、ドローンの機種やコンディションによって飛行の様子が微妙に異なるという現象も観察されました。生徒たちはこの“機器の差異”に気づきました。

今後の科学的な側面からアプローチすることの多い理数科においてはこの“機器の差異”という視点はとても大事ですね。

今回の授業でおこなった内容は、地域の小学生を対象とした科学普及活動にも活用されています。

今回授業で経験した生徒たちが今回の気づきを地域の小学生に還元してくれることを期待しています。

ドローンを通じたこの体験は、単なる技術の習得にとどまらず、協調性や観察力、課題解決能力を育む貴重な機会となりました。今後の理数探究の土台として、大きな一歩を踏み出す授業となりました。

仙台三高SSHでは、授業と課外活動を連携させる工夫をしながら、生徒の学びがより深くなるようにSSHの活動を設計しております。そして、生徒の学びが深くなるだけでなく、地域への還元も考えております。今後ともこのような授業作り、SSH活動に積極的に取り組んで参ります。

「イノベーション理数探究基礎」オリエンテーションを1年生理数科に対して実施!

令和7年4月17日(木)、本校1年生理数科の生徒80名を対象に、SSH学校設定科目「イノベーション理数探究基礎」のオリエンテーションを実施しました。オリエンテーションでは、仙台三高が理数科教育の柱の一つとして取り組む「課題研究」について、3年間の学びの意義と必要性を理解することを目的としています。

まずは理数科部長の基調講演から始まりました。講演では、「日本の人口減少」を切り口に、今後の社会において理数系人材に求められる力について語られました。生成AIの発展によって急速に変化する社会の中で、独自の視点やアイデアを持ち、外部に向けて発信できる力がこれまで以上に重要になることを強調されました。「人口が減るということは、社会に生まれるアイデアの総数も減っていく。だからこそ、皆さん一人ひとりが新たな発想を持つことが求められている」という言葉は生徒の心に強く響いたようでした。

講演後は1年間の課題研究に関するスケジュールの説明が行われました。

その後、5月20日(火)に予定されている東北大学での研修(理学部・工学部の研究室訪問)に向けて、事前準備がスタートしました。毎年5月に本校の理数科の1年生は東北大学の研究室を訪問させていただいております。例年は工学部のみでしたが、今年から理学部の研究室も訪問させていただくことになりました。よりよい学びに変えてほしいです。

本校理数科では、課題研究の成果を外部へ発表する機会を積極的に設けています。そして、課題研究を深めて、外部で発表できるまでの力を高校3年間で育成していきます。今回のオリエンテーションを通して、生徒たちはこれから始まる課題研究に対して期待と責任を感じ、主体的に取り組むことを期待しています。

「イノベーション探究基礎」オリエンテーションを1年生普通科に対して実施!

令和7年4月11日(金)の6校時、本校1年生普通科生徒240名を対象に、SSH学校設定科目「イノベーション探究基礎」の第1回目となるオリエンテーションを実施しました。

本行事は、本校が力を入れている「探究的な学び」への第一歩として行われたもので、生徒たちはこれから3年間にわたって取り組む探究活動の意義や目的を理解する機会となりました。

オリエンテーションでは、まず年間の授業予定についての説明があり、生徒たちは探究活動の具体的な進め方や流れを知ることができました。その後、SSH-授業づくり研究センター長および理数科部長による基調講演が行われました。

SSH-授業づくり研究センター長センター長からは、「自ら課題を見つけることの大切さ」や「社会に対して価値を生み出す姿勢」が求められることについてお話がありました。理数科部長からは、「高校生の探究活動は社会からも注目されている」「探究に真剣に取り組める人は、高校生活全体を通じて成長できる」とのメッセージが伝えられました。

仙台三高はSSHだけでなく、ユネスコスクールにも指定されています。そして、本校では「社会で活躍する力を育む」教育を推進しており、そのために探究に力を入れております。そして、模擬国連や外部発表などの活動を通じて、大学入試にもつながる実践的な学びを展開しています。このオリエンテーションを経て、生徒一人ひとりが探究に対する意欲を高め、主体的に学びに向かう姿勢を育んでいくことを期待しています。

三高探究の日(探究活動成果発表会)を令和7年5月15日(木)に開催いたします。

令和7年5月15日(木)に三高探究の日を開催します。

3年生のイノベーション理数探究Ⅱ(理数科)・イノベーション探究Ⅱ(普通科)の集大成として,

3年生のポスター発表,口頭発表を中心に研究の成果を発表します。

来校やZoomでの視察を受け入れておりますので,興味のある方は要項をご覧ください。

【課外活動】東北大学主催 第19回 トランスグレード実習講座「ウズラ胚の実体顕微鏡観察」

令和7年3月23日(日)、東北大学医工学研究科にて第19回トランスグレード実習講座「ウズラ胚の実体顕微鏡観察」が開催されました。この講座は、東北大学医工学研究科が主催する実習講座で、中高生から社会人まで幅広い年齢層を対象に、 高等学校では体験できない実験を大学での実習を通じて経験できるものです。

今回、本校の2学年普通科理系の女子生徒2名がウズラ胚に興味を持ち、自主的に参加しました。講座では、実験ガイダンスと鳥類胚発生の基礎を学ぶ講義の後、実際に発生段階の異なるウズラの初期胚を実体顕微鏡を操作しながら観察しました。高等学校ではなかなか行えない観察であるため、貴重な体験を通じて動物の発生について深く理解することができました。

このような高校の授業以外の実習講座を通じて、生徒たちは科学への興味をさらに深め、将来の学びや進路選択に繋げることが期待されます。仙台第三高等学校はこのような大学への公開講座への参加を促し、科学技術人材の育成につなげて いきます。

【学会発表】日本森林学会 第12回高校生ポスター発表会(北海道札幌市)

令和7年3月22日(土)、北海道大学(北海道札幌市)で開催された日本森林学会第12回高校生ポスター発表に、本校の理数科イノベーション理数探究Ⅰ12班の生徒2名が現地参加しました。発表題は「仙台三高『時習の森』林冠ギャップが森林内に与える影響」で、1年間取り組んできた課題研究の成果を発表しました。

このポスター発表は、生徒たちにとって非常に貴重な経験となりました。まず、森林科学の専門家から直接助言を受けることができ、研究の質をさらに高めるための具体的なアドバイスを得ることができました。また、他校の生徒たちと研究内容についてディスカッションすることで、異なる視点や新しいアイデアを得ることができました。これにより、森林研究に対する理解が深まり、今後の研究活動においても大いに役立つ知見を得ることができました。

さらに、この発表を通じて、生徒たちは自身の研究を振り返り、1年間の努力と成果を再確認する機会となりました。ポスター発表の準備や発表自体も含めて、学会発表のプロセスを経験することで、プレゼンテーションスキルやコミュニケーション能力も向上しました。

このような学会発表の経験は、生徒たちの将来の学びやキャリアにおいても大きな財産となるでしょう。今後も本校では、生徒たちが積極的に研究活動に取り組み、学会発表などの機会を通じて成長できる環境を提供していきます。

【他校発表会への参加】令和6年度 宮城県宮城第一高等学校 探究活動成果発表会

令和7年3月18日、宮城県宮城第一高等学校で開催された「探究活動成果発表会」に、本校の生徒の希望者が参加し、ポスター発表を行いました。本校から発表した発表題は以下の通りです。

・いつヘルメット被るの?今でしょ

・薬物事犯の再犯防止

・教室をモデルとした屋内緑化

・クラゲの走行性行動に関する研究

・嘘をついた子どもの対応 for parents

開会行事は13時に始まり、講師である株式会社オーナーの菅野定行氏の紹介がありました。

その後、本校の生徒たちがそれぞれのテーマについてポスター発表を行い、熱心に説明しました。

仙台三高の生徒たちは、2学年の理数科と普通科の両方から参加し、イノベーション理数探究Iおよびイノベーション探究Iの授業で取り組んできた課題研究や探究活動の成果を発表しました。

発表を通じて、他校の生徒や教員とのディスカッションを行い、自分たちの課題研究や探究活動をより深く考察することができました。

宮城第一高等学校の発表では、1年次総合的な探究の時間と探究基礎、1年次家庭科ホームプロジェクト、2年次総合的な探究の時間、2年次国際探究、2年次理数探究と多岐にわたっておりました。本校主催の三高探究の日やイノベーションフェスタよりも多様性に富み、大変刺激的でした。

特に、宮城第一高等学校の探究科は国際探究と理数探究があり、国際的な視点や高度な科学的な側面から活動が行われていることが印象的でした。

この経験を通じて、他校での発表が刺激となり、学びが深まる貴重な機会となりました。生徒たちは、他校の生徒たちとの交流を通じて、自分たちの研究に対する自信を深めるとともに、新たな挑戦への意欲を高めました。

今後とも積極的に他校主催の発表会に参加していきます!!

【他校発表会への参加】白石高等学校 令和6年度「課題研究・全体発表会」

令和7年3月18日、宮城県白石高等学校にて開催された「課題研究・全体発表会」において、

本校の生徒たちがポスター発表を行いました。本校生徒の発表内容は以下の通りです。

①二種類の金属塩を用いたホウ砂球反応 ~硫酸ニッケルと塩化鉄で特有の呈色が起こる理由~(イノ理探9班)

②勉強に友達は必要か(イノ探6班)

③なんでそれ買いたいの!?(イノ探17班)

④植物さん、この雨はどうですか?~植物withエタノール~(イノ探56班)

⑤食とアンチエイジング(イノ探62班)

午前中に本校の生徒たちがポスター発表を行い、ディスカッションを通じて深い学びにつながりました。

発表者たちは、自分たちの研究成果や探究活動の成果を外部講師の先生、白石高校の生徒、教員と共有し、意見交換を行うことで新たな視点やアイデアを得ることができました。また、質問やフィードバックを受けることで、自分たちの研究をより深く理解し、改善点を見つけることができました。

午後からはアリーナにて白石高校の代表発表を聴講しました。白石高校の生徒たちは、地域に密着したテーマで探究に取り組んでおり、その独自の視点やアプローチに触れることで、本校の生徒たちも新たな視点を得ることができました。特に、地域社会との連携や実践的な課題解決に向けた取り組みは、本校の生徒たちにとって大いに刺激となりました。

このように他校主催の発表会に参加することで学びが深まる貴重な機会となりました。大変有意義な一日となりました。生徒たちは他校の生徒たちとの交流を通じて、自分たちの研究に対する自信を深めるとともに、新たな挑戦への意欲を高めました。

そして、生徒たちはプレゼンテーションスキルやコミュニケーション能力を向上させることができました。自分たちの研究を分かりやすく伝えるための工夫や、質問に対する的確な応答など、実践的なスキルを身につけることができました。これらの経験を今後の学習や研究活動・探究活動に生かしてほしいものです。

【3/18】分光実験

3月18日(火)物理実験で光の性質として、分光器を用いた光の観察をしました。Naランプが作るオレンジ色や蛍光灯に含まれる光の成分を観察しました。このほか、プリズムによる光の分散や偏光板を用いた実験も行い、光の性質を体感しました。まもなく3年生!物理の授業もさらにレベルアップします。学びを楽しみましょう。

|

|

記録の様子 |

Naランプの観察 |

【3/17】令和6年度 宮城県高等学校理数科課題研究発表会を開催

3月17日(月)12:50~16:30、太白区文化センター楽楽楽ホールを会場に令和6年度 宮城県高等学校理数科課題研究発表会が開催されました。宮城第一高校探究科、理数探究科、多賀城高校災害科学科、向山高校理数科、仙台第三高校理数科の約440が参加しました。講師に宮城教育大学名誉教授 石澤公明先生、宮城教育大学教育学部 准教授 中山慎也先生をお迎えし、課題研究発表に対する講評をいただきました。各校の研究発表はとても興味深く、発表後の質疑では挙手をする生徒が多くあり、活気ある課題研究発表会となりました。次年度も理数科の更なるレベルアップを期待しています。みんなでがんばりましょう!

〇仙台第三高校の研究テーマ

スマートフォンの落下と床面への接触角度の関係について

クラゲの走光性行動に関する研究

学校代表で発表したみなさん、発表お疲れさまでした。

開会式 |

スマートフォンの落下 |

クラゲの走光性行動 |

講師からの 講評 |

令和6年度「安積高校SSH探究活動発表会・成果報告会」で研究発表と情報交換。

令和7年2月8日9:00~12:10 福島県立安積高等学校を会場に、令和6年度「安積高校SSH探究活動発表会・成果報告会」が開催され、本校生徒2名が「スマートフォン落下時の初期角度と回転角度について」をテーマにポスター発表をしました。

本テーマは、昨年安積高校で研究された内容をもとに、継続研究として仙台三高イノベーション理数探究Ⅰの授業で研究を進めたもので、恩返しも兼ねて発表に行きました。発表後、両校の生徒たちは自然と議論をはじめ、自分たちの実験で感じたことなどを伝えながら、今後の研究方針の糸口を模索していました。今後も安積高校物理班と連携し、継続的に研究を進めたいと思います。

|

|

|

国際大会 TISF(Taiwan International Science Fair)での3等受賞について

令和7年1月20日~25日の6日間にわたって台湾の台北で開催されたTISF(Taiwan International Science Fair)に日本代表として本校自然科学部化学班2名が参加し,研究テーマ「Glass Coloring by the production of Colloidal Ferric Hydroxide」が化学部門で3等入賞いたしました。

なお、TISF2025の概要と授賞式の様子は次のリンク先(外部のサイトになります)をご参照下さい。

※現在、TISF2025の概要と授賞式の様子はリンク切れになっておりますので、、下記の高校化学グランドコンテストのサイトを参照して下さい。(3月14日追記)

高校化学グランドコンテスト https://s-gracon.jp/2024/news/844/

(現在、リンク切れ TISF2025の概要 https://www.z-gtech.com.tw/TISF2025/index.html )

(現在、リンク切れ TISF2025の授賞式の様子 https://www.z-gtech.com.tw/TISF2025/awards.html )

第20回「高校化学グランドコンテスト」での上位受賞について

令和6年10月26日~27日に芝浦工業大学で開催された第20回高校化学グランドコンテストにおいて、本校自然科学部化学班「水酸化鉄(Ⅲ)コロイド生成におけるガラス着色の研究」が最終審査の結果、グランドアワード「化学技術賞」(3位相当)を受賞しました。さらに、特別協賛企業賞「DICーColor and Comfortー賞」も受賞しました。上位入賞の3校には、海外国際フォーラムへの参加が主催者より支援されます。

なお、高校化学グランドコンテストについての概要については、下記のリンク先

を参照して下さい。

【1/24・1/25】東北SSH指定校サイエンスコミュニティに4名の生徒が参加しました。

令和7年1月24日(金)・25日(土)の2日間、東北大学工学部で東北SSH指定校サイエンスコミュニティが行われました。サイエンスコミュニティはSSH校の東北の高校生が研究発表を通して、相互交流・評価を行い、それぞれの研究活動の活性化を図る企画です。仙台三高からは小倉葵・早坂悠翔・細谷俊介・張山真聖が参加しました。東北大学大学院情報科学研究科国際交流推進室准教授の湯田恵美先生から「生体信号解析の挑戦:生体計測技術とその社会的応用」の演題で貴重なお話をいただきました。ポスターセッションでは三高の2グループから「アカミミズ(Lumbricus Rubellus)の化学物質感受性と温度の関連性」「凝灰岩の分析を通じた栗駒地域の地史の考察」について発表をしました。ワークショップでは「科学から生まれるビジネスの卵講座:イノベーションの第一歩」としてアントレプレナーシップ教育の目線から、科学研究をどのように起業させていくか、他校の生徒と話し合いをしながら理解を深めました。

「SSH東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会では、普段関わることのできない東北の高校生と一緒に研究を深めることができました。1日目は湯田先生の講話で学び、ポスター発表では多くの方から助言をいただきました。二日目には科学研究からビジネスまで考える内容でみんなでワークショップを行うことができて良かったです。今後の研究やキャリアに生かしていけるように頑張っていこうと思います。(早坂悠翔)」

第101回海洋教育フォーラムin仙台(開催拠点:仙台三高)で本校の生徒が発表しました。

第101回海洋教育フォーラムin仙台(日本船舶海洋工学会 主催)が、

令和7年1月25日(土)に、昨年度に引き続き、本校を開催拠点としてオンラインで開催されました。(※本校が開催拠点となるのは5年連続5回目です。)

本校からは海洋関係の課題研究(イノベーション理数探究Ⅰ)・探究(イノベーション探究Ⅰ)の研究成果として

2年生理数科10班「クラゲの走光性行動に関する研究」

2年生普通科探究50班「海洋ごみ問題について私達にできることとは」

と2題発表しました。また、質疑応答を行うことができ、評価を得ました。

コメンテーターの大学の先生からはクラゲの研究に関しては基礎研究の重要性についてコメントをいただきました。また、マイクロプラスチックの研究については、先輩の研究を引き継ぎ,発展させている点を評価していただきました。本校の発表生徒はその後、他校の生徒の発表において質問をするなど三高生らしい積極的な様子が見られました。

今後も積極的に探究に取り組んでいきましょう!

なお、お忙しいところ本校の保護者の皆様にも聴講をいただき、例年にもまして盛大な研究発表会となりました。この場を借りて御礼申し上げます。

【報告】SSH中間評価が公開されました。SSH事業を今後も充実させていきます。

スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校の中間評価の結果が公開されました。

6段階中、2番目の評価で、上位7校(47校中)の評価でした。

これからもSSH事業を通して、いろいろなことにチャレンジしていきます。

ご理解とご協力をお願いいたします。

※SSHの中間評価は、指定から3年目の学校について、SSH企画評価会議協力者(外部の有識者)による研究開発の進捗状況等の評価を行い、各学校がその時点における研究開発等の内容を見直す機会とし、事業の効果的な実施を図ることを目的とするものです。

スーパーサイエンスハイスクールの中間評価(令和6年度実施)について

【1/14】リケジョ研究者への道(理系女子生徒とJAMSTEC小俣珠乃先生との座談会)

令和7年1月14日(火)の第2回SS先端科学講演会実施後に、JAMSTEC小俣珠乃先生と5名の理系女子生徒との座談会を行いました。理系女性研究者としてのロールモデルである小俣珠乃先生に、研究の大切さややりがい、心構え等々様々なことをお聞きしました。以下、座談会内容です。

座談会(参加者:JAMSTEC小俣珠乃先生、仙台三高生徒:小倉葵・井上凪子・齊田萌桃・小斎凛乃・伊藤天伽)

(Q1:小俣先生の大学院生時代について)

その当時すごく景気が悪くて、今で言う「失われた20年」というかバブルがはじけて最初のあたりで非常に就職が大変な時代でした。その時の経験から思うことは、目標を立てても経済の風が吹かない時代で税収も景気も活性化しない時代でしたが、知識を持っていれば、その知識を用いて新しい生活ができるということだと思います。

(Q2:世界の地学研究について)

世界の四大地球科学学会(JpGU、AGU、EGU、AOGS)があって、研究成果の発表や国際交流も目的ですが、日本の研究者として、そこでの成果や地球科学に関する様々な事柄を文科省に報告したり提案する役割もあります。また、日本の高校生が世界に発信するために英語を用いて発表をする機会を作るため、2026年に行われるJpGU とAGUの合同開催の時に英語での中高生ポスター発表セッションを企画提案しています。私はJpGUの委員もしており、こういった活動も私の委員としての役割と思っています。

(Q3:世界大会に出場して、自分の研究を世界へ発信していきたいという生徒に向けて)

AGUにはブライトスタープログラムという中高生対象のポスター発表プログラムがあります。このプログラムを仕切っている先生は非常にパワフルな方で、「教育って言うのは人生を変える力があるのです!このような高校生を育てる企画を私たちがやらないと」と話をされています。AGUのような学会に参加できると、そのような人に自分の存在を知ってもらったり、研究を見てもらったりすることができます。大学生が大学院に入ったり、大学院生がポスドクとして採用されるチャンスを得るため、学会で有名な先生に自分でEメールを送って、自分はこういう研究をしているので学会の大会で会えませんかと連絡したりします。学会発表の機会を使って事前に自分を売り込むことは普通です。また、研究をするために助成金が大切になってきます。早いうちから様々なコンテストに挑戦していく経験は、研究者になってから生きていくことだと思います。

(Q4:時代の変化が早い昨今で、どのような気持ちをもって今学び、研究者を目指して行けば良いか、という生徒の質問に対して)

高校のときに取り組んだことは非常に大切です。今現在景気が良い事業が、30年後良い事業かは結構違っています。夢をもつことは大事ですが、仕事をすると様々なことに対応しなければならないです。ですので、幅広く様々なことに対応できるようになることが大切です。高校の段階が幅広く教育を学べる最後の段階です。大学は高校ほど幅広く学習はしません。高校で一通り文系科目も理系科目も受けますし、その知識が様々なことを理解する基盤になります。そして、今自分が学んでいる、取り組んでいることがどこかでいずれ大きくなりつながっていき、様々なことに対応できるようになるのだと思います。

(Q5:社会の変化がめまぐるしい中で、思い描いているような仕事に行き着けるのかという生徒の質問に対して)

3年就職浪人を経験したのですが、JAMSTECの事業が大きくなった時期に縁があって、就職することができました。どこから就職の風が吹くかわからないですね。今はプログラミングを学んでおくと様々な職業にプラスかもしれませんね。この先、宇宙や海洋の産業がどうなるかは私たちの生活に非常に大きな影響を及ぼすと思うのですが、それが何かはわかりません。そういうときが来たときに自分たちの知識が役に立つように学んでおけば良いと思います。例えば、科学技術の発展により、ドローンができたことで自分でも手軽に撮影できるようになりました。私は自分でも陸、海、空のそれぞれの映像を撮影して編集したり、発注作業をしたりしましたが、それは地学の勉強だけをしたからできる訳ではありません。時代の流れに対応していく下地を作るために、様々な事を勉強しておくことが大切です。

(最後に小俣先生より)

今回、生徒の皆さんと少しお話しする機会があり、自分で努力して自分の人生を切り開いていくという意思を感じました。未来のことは誰にもわからないけど、自分たちの力で将来を開いていくという若い人の気持ちは、様々な試練に向き合うという勇気を年長者にも与えてくれるのだということを改めて思い出しました。

今回、生徒の皆さんとお会いできて、私もかけがえのない時間を経験することができました。

ありがとうございました。

|

|

・JpGU :日本地球惑星科学連合

・AGU :アメリカ地球物理学連合

・EGU :欧州地球科学連合

・AOGS :アジア-オセアニア地球科学連合

【1/14】第2回SS先端科学講演会開催 演題「深海から見る日本列島との付き合い方」

1月14日(火)6・7校時に理数科1・2年生と普通科の希望者を対象として、令和6年度第2回SS先端科学講演会を実施しました。今回は、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC) 技術主任 小俣 珠乃 氏をお招きし、演題を「深海から見る日本列島との付き合い方」としてご講演をいただきました。内容は、「JAMSTECの深海探査システムの仕組みの学習」「JAMSTECのデータベースから深海の様子を調査」「地球深部探査船「ちきゅう」ついての理解」「東日本大震災の震源断層の掘削とその断層の性質について」「国土地理院地形図を用いて過去の地形の調査」についてご講演いただきました。Chromebookを用いて実習形式の講義で、一人一人深く学びを深めることができました。

【1/11】三高生がドローンを使って、小学生にプログラミング教室を実施!

2025年1月11日(土)9:30~12:00、鶴ヶ谷市民センターを会場に、ひらめきサイエンス「ドローンプログラミング教室」を開催しました。

小学生たちが三高生と一緒にペアを組み、iPadのアプリでドローンを飛ばすためのプログラムを作り、2つの課題にチャレンジしました。1つめは、ドローンで□の軌道を描く課題に挑戦しました。2つめは「わく星へ出かけよう」という課題で、5m×5mの特設コースに設定されたゴールに着陸するように、スタート位置からのプログラミングをしました。参加した小学生は自分の考えでプログラミングを試し、三高生と相談しながら微調整をして、プログラムの修正を試行錯誤しながら、みんながゴールに到達していました。

1グループ60分の講習でしたが、事後アンケートから参加した小学生も高校生も大満足のようでした。理系人材育成をこれからも続けていきます。

○参加者の感想(抜粋)

小学生: とても楽しく勉強ができました。決まった場所に着陸させるのは大変だったけど考えながら何度も試して成功できて嬉しかったです。フリップを何度も出来て楽しかったです。

保護者:コントローラーが主だと思っていましたが、プログラミングでの操作はスタートボタンのみで操作が終わるのでとても魅力的でした。また機会があったらぜひやりたいです。

理数科課題研究班(イノベーション理数探究Ⅰ)が2024年度中谷財団科学教育振興助成 成果発表会で発表しました。

令和6年12月21日と22日に東京工科大学蒲田キャンパスで開催された「2024年度中谷財団科学教育振興助成 成果発表会」において、本校の61回生 理数科 課題研究班12班が「林冠ギャップの有無が森林内に与える影響」というテーマでポスター発表を行い、奨励賞を受賞しました。

この発表は、イノベーション理数探究Iの授業で行われた課題研究の一環として行われました。

21日(土)には各校の口頭発表を聴講し、本校の生徒が大人数の中でも積極的に質問する姿が見られました。

22日の午前中には筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 機構長・教授の柳沢正史先生による特別講演「真実は仮説より奇なり〜睡眠の謎に挑む〜」を聴講しました。

柳沢先生はブレークスルー賞を受賞するなど、睡眠研究の第一人者として知られています。

午後からは、本校生徒2名がポスター発表を行い、全国から集まった小中高、大学の先生方と議論を交わし、研究を見つめ直す貴重な機会となりました。

令和6年度の4月から課題研究に取り組んで今回の発表につなげられました。今後のさらなる活躍が期待されます。

今後も多くの班が授業内の課題研究をもとに外部発表してもらいたいものです。

【12/5】理数科1学年で分野別説明会を開催!(イノベーション理数探究基礎)

12月5日(木)1時間目、大講義室でイノベーション理数探究基礎の分野別説明会を実施しました。1月から始まる理数探究(課題研究)に向けて研究分野や研究テーマを決めるために、担当教員から「先輩たちの研究」、「できる内容できない内容」、「心構え」などの説明がありました。仙台三高では、数学、理科4分野はもちろん、社会、体育、保健、家庭など様々な分野の理数探究をサポートします。1年生のみなさんは、自分の興味関心に従って、研究テーマを決め、研究を精一杯やりきって下さい。みなさんのがんばりに期待しています!

分野別説明会 |

短距離走のフォームの解析(体育分野) |

社会分野の説明 |

数学の先行事例紹介 |

【12/4】ResearchExpressionⅡで外国人留学生とディスカッション!

12月4日(水)5・6時間目に東北大学グローバルラーニングセンター(GLC)の大学院留学生17名と理数科2年生の80名(19班)が、課題研究について英語によるディスカッションを対面で実施しました。生徒たちは来週からの台湾研修での発表に向けて、留学生を相手に英語での受け答えをしました。発表する研究スライドと英語でのプレゼンテーションの間、時折笑いもあり、和んだ雰囲気で最終確認をました。

12月10日~13日の台湾研修では自信を持って発表をし、楽しんできてください。みなさんのチャレンジに期待しています。

|

|

|

|

【11/6】地学分野2題で最優秀賞受賞!(宮城県生徒理科研究発表会)

11月6日(水)第77回宮城県生徒理科研究発表会が、東北大学工学研究科・工学部サイエンスキャンパスホール、東北大学大学院工学研究科青葉記念会館を会場として開催されました。自然科学部地学班・生物班・化学班の生徒が参加し、地学分野で2題が最優秀賞を受賞、他3分野で部会長賞(3位相当)を受賞する活躍でした。今後12月26日に行われる最終選考で最優秀賞の2題から全国総文祭「かがわ総文祭2025」に派遣する1題が決まります。全国総文祭に向けてもうひと頑張りを期待しています。

※生徒理科研究発表会は、物理16題、化学23題、生物44題および地学19題合計102題の発表でした。

第77回宮城県高等学校生徒理科研究発表会の結果

〇地学分野

最優秀賞「金属塩類による氷表面への影響」 ※全国総文祭「かがわ総文祭2025」候補

最優秀賞「凝灰岩の分析を通じた栗駒地域の地史の考察」※全国総文祭「かがわ総文祭2025」候補

部会長賞「栗駒山麓ジオパークに位置するクロスラミナ露頭解析からみた堆積環境の復元」

〇生物分野

部会長賞「アカミミズの化学物質感受性と温度の関連性」

〇化学分野

部会長賞「小町紅は本当に玉虫色か?」

1年生 生物基礎「生物の多様性と生態系」「時習の森」授業紹介

仙台第三高校1年生の生物基礎の授業では、学校林「時習の森」を活用した特色ある授業を展開しています。

今回は、「生物の多様性と生態系」の単元の一環として、森の各地点の土壌中に生息する生物の種類を、ツルグレン装置を用いて調査しました。

時習の森の土壌生物の多様性については、これまで詳細な調査が行われておらず、未知の領域です。 生徒たちは、自分たちで採取したデータをもとに、森の状態を考察するという貴重な経験をしました。

学年全体でデータを集計し、様々な角度から分析することで、森の生態系についてより深く理解することができました。

今回の授業を通して、生徒たちは生物多様性の重要性や、自然環境を守ることの大切さを改めて認識しました。

【11/29】ナノテラスで毛利衛さんと対談!

11月29日宇宙飛行士の毛利衛さんのナノテラス訪問にあわせて、仙台三高から5名の生徒が招待されました。ナノテラスを見学した後、科学技術の夢と未来をテーマにした交流会で直接対話した生徒は、とても感動していました。この経験を糧に、自分たちの大きな目標に向かって努力を続けて欲しいと思います。みなさんの活躍を期待しています!

〇ナノテラスサイトへのリンク

毛利衛宇宙飛行士のNanoTerasu訪問

|

|

【11/28】石ころ探偵の発表会開催!(イノベーション理数探究基礎)

11月28日(木)理数科1年生のイノベーション理数探究基礎で地学分野実験として、「石ころ探偵の発表会」を開催しました。岩石切断機で断面を観察し、石の組成などの基本情報や地理院地図で調べた周辺の地質構造を発表しながら、石が生まれた場所の考察について発表しました。各班さまざまな視点からの調査研究があり、調べた内容を根拠を持って説明している様子が印象的でした。1月からは班ごとの探究活動が始まります。これまでの物化生地4分野の実験を活かして、魅力的なテーマ設定を期待しています!

※「石ころ探偵」は河川敷や道ばたにある石について、石の断面の観察や石を見つけた場所周辺の地質構造から、その石の身元を特定するという地学分野の探究活動です。

|

|

【11/15】SSHコーディネーターによる探究講話開催!

11月15日(金)イノベーション探究基礎でSSHコーディネーターの石澤公明先生から講話をいただきました。夏休みのプレ探究が終わり、これから本格的に探究のテーマ設定の時期を迎えた普通科1学年240名は、「テーマの明確さ」や「先行研究調べ」の重要性について説明を受けました。何より分かりやすい具体的なテーマが大切です。

せっかく三高に来たのだから、毎日の授業で学んだことをもとに、「なぜ」の探究をみんなで楽しみましょう。

みなさんの探究を期待しています!

【11/11】山形東高校「探究科レベルアップ講座」で模範発表!

11月11日(月)山形東高校の「探究科レベルアップ講座」で先進校発表として、仙台三高化学班の研究発表をしました。

他校との交流は、大変大きな刺激になりました。

今後の自然科学部の研究に期待しましょう。

【11/7】イノベーションフェスタを開催しました。

11月7日(木)令和6年度イノベーションフェスタを開催しました。

150名を超える参加者を迎えし、仙台三高125題、外部26題の計151題の発表が盛大に行われました。海外交流として台湾の明道高級中学と英語による発表口頭発表で交流したほか、42名のALTの協力もあり、英語での交流に自信を持つことができました。この他、4名の大学院生(卒業生)の参加もありました。生徒達は先輩の研究ポスター発表に興味津々で、先輩の姿を見て進路意識を高めていました。SSHの取り組みを初めて14年が経ち、先輩の協力に感謝です。持続可能な交流を今後もよろしくお願いします。

在校生の皆さんは、イノベーションフェスタでの探究活動の情報交換をもとに探究を深め、今後のコンテストや学会発表に向けて、もう一段進めて欲しいと思います。皆さんの活躍を期待しています。

ご協力頂いた高校生、大学院生、企業の皆様ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。

〇参加校数等

| 海外高校 | 県外高校 | 県内高校 | 大学院生 | 企業 | 視察等 |

| 1校 | 6校 | 3校 | 4名 | 5社 | 126名 |

〇イノベーションフェスタの様子

|

|

| 学校間交流発表 | ポスター発表 |

|

|

| 大学院生によるポスター発表 | 協力企業のポスター |

|

|

| 英語による口頭発表(明道高級中学と交流) | 閉会式(表彰式) |

仙台三高学校林「時習の森」グリーンアドベンチャーを開催しました。(第48回全国育樹祭記念行事)

令和6年10月20日(日)本校にて令和6年度わくわくサイエンス 仙台三高学校林「時習の森」グリーンアドベンチャーを開催しました。この行事は、第48回全国育樹祭記念行事にも指定されております。

本校でSS白神フィールドワークに参加した生徒たちがSS白神フィールドワークで学んだことを還元するのを目的に講師役を務め、県内の小学4~6年生を対象として実施しました。小学生・本校生徒双方にとって森林や環境、科学への興味や関心、理解を深めることを目的としています。

当日は県内から小学生27名とその保護者、講師役の仙台三高生が参加しました。また、宮城県仙台地方振興事務所林業振興部より職員2名にもお越しいただきました。

開会行事の中で、森林の機能や大切さについて宮城県仙台地方振興事務所林業振興部より科学的かつ行政的な見地から講話をいただきました。森林の経済的な価値、機能について理解を深めることができました。

続いて、事前に採集しておいた葉から樹木を同定するクイズを行いました。図鑑を活用しながら樹木を同定するのですが,図鑑の使い方が少し難しいので、三高生1人に対して小学生1~2名でガイド役となり、指導して多くの小学生が正解にたどり着きました。この活動を通じて、参加した児童たちは樹木の同定の仕方についての学ぶことができました。

その後、「時習の森」へ巡検をしました。時習の森では、その成り立ちや植生について説明を受けながら、その後の葉拓で使う葉を採集しました。どんぐりがたくさん落ちていたので、どんぐり拾いもできました。

そして、巡検のあとに葉拓づくりをしました。児童たちは自分たちが採集してきた葉に絵の具を塗り、それを台紙に写し取り,葉拓を作りました。時間に余裕がある児童については、自分が採集してきた葉の樹名を図鑑で調べていました。

本行事を通じて、児童たちは森林や環境への理解を深め、森林の中で学ぶ楽しさを経験できたと思います。また、本校の生徒にとっても自分たちが学んできたことを小学生に還元でき、復習できたとともにコミュニケーションの向上ややりがいにつなげられたようです。これからもこのような活動を通じて、環境や科学への興味・関心を深め、学びの幅を広げていけるようにしていきます。御参加いただいた皆様、そして御協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

※本事業の実施に際して、公益財団法人中谷医工計測技術振興財団の助成金が活用されています。この場を借りて御礼と感謝を申し上げます。

VRゴーグルでレビー小体型認知症を体験!

10月18日(金)理数科1年生(80名)の学校設定科目「SSライフサイエンス」でVRゴーグルを用いた体験授業を行い、福祉分野の認知症への理解を深めました。実施に当たっては、宮城県介護イメージアップ事業を活用し、80台のVRゴーグルをご準備いただき、一人一台を使用して実施しました。幻覚が見えるレビー小体型認知症の体験を通して、生活面での不自由さや不安感など身をもって知ることができました。認知症への理解が進み、みんなに優しい社会にしましょう。

※学校設定科目「SSライフサイエンス」は、家庭と保健の授業を融合した科目です。

※宮城県介護イメージアップ事業は、宮城県保健福祉部長寿社会政策課介護人材確保推進班主催の事業です。

|

|

体験後の話し合い |

認知症についての講義 |

講義のまとめ |

モース硬度を比較!火山灰を観察!(地球科学応用)

10月18日(金)3年生の授業「地球科学応用」では、鉱物のモース硬度(硬さ)を比較する実験と火山灰の成分を観察しました。

教科書や資料集に掲載されている硬度が実際どうなのか、実際に擦り、削れ具合を観察することで比較しました。

白と黒の火山灰を観察し、色の違いと成分の違いを記録しました。

実際に触れ、観察する体験を通して、生きた知識として身につけてほしいと思います。

|

|

火山灰の粒の大きさと色などを観察 |

ルーペでも観察 |

地学実験室の実験室のようす |

10月12日(土)理化学研究所一般公開2024 参加!

10月12日(土)に実施された「理化学研究所一般公開2024」に仙台三高の生徒が参加しました。リケンの最先端の研究を見た生徒の感想を紹介します。

一般公開では、光量子工学センターで行われているテラヘルツ光に関する研究についての展示や子どもから大人まで楽しめるイベントなどが数多くありました。なかでも特に良かったと思うイベントは講演会です。今回は光量子工学センターの緑川克美センター長によるアト秒科学の研究に関する講演でした。「アト秒科学」とは、10のマイナス18乗秒という非常に短い時間で原子や分子中の電子の動きを観察するという画期的な研究成果で、それに関する研究を行った3名の博士が昨年のノーベル物理学賞にノミネートされるなど、今一番盛り上がっている研究分野の一つです。その「アト秒科学」にまつわる非常に興味深いお話を聞くことができ、最先端の科学技術についての知見が深まりました。

仙台三高は皆さんのチャレンジを応援しています。

公開講座やイベントのお知らせをしますので、どんどん申し込んでください。

1年生 生物基礎「時習の森」の観察

1年生生物基礎の授業では、森林の階層構造や、森林にできるギャップについて学習しました。

仙台三高の隣の森では実際にその様子が見られるため、観察を行いました。

以前、他の授業でも森の観察は行いましたが、学習した知識があると見える景色も違って見えます。

どのような場所で階層構造が見られるか、どこにギャップがあり林床の様子はどのようになっているか、など生徒は森に散らばって学んだことが理解できる場所を時間内に探し回りました。

「生物✕倫理」利他行動について

3年生の生物の授業では、倫理の先生とコラボし、生物の利他行動について考える授業を行いました。

生物の利他行動についての例を、倫理の先生、生物の先生それぞれから学び、両者の共通点や相違点について考えました。

今回はFigjamを使い、お互いに意見を交わしながら考えをまとめました。

第48回全国育樹祭記念行事「時習の森グリーンアドベンチャー」に向けて樹名札を付けました。

9月10日(火)に本校の学校林「時習の森」の樹木に樹名札を付けました。

樹木の同定には宮城県林業技術総合センターに御協力をいただきました。

本校では10月20日(日)に第48回全国育樹祭記念行事「時習の森グリーンアドベンチャー」を実施します。

本校の高校生が講師役を務め,宮城県内の小学生とともに,

「時習の森」で森林を活用したアクティビティーを通じながら,環境への理解を深めていく取り組みです。

今回はそのグリーンアドベンチャーの準備として行いました。

※この樹名札の設置には公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団の令和6年度科学教育の助成金が活用されています。

令和6年度三高探究の日(イノベーションフェスタ)の参加申込を開始しました。

令和6年度 三高探究の日(イノベーションフェスタ)の参加申込を開始しました。

三高探究の日(イノベーションフェスタ)は、本校理数科2年生「イノベーション理数探究Ⅰ」および普通科2年生「イノベーション探究Ⅰ」で行ってきた研究活動・探究活動の成果発表の場です。研究発表を通して、生徒間の交流ができればと考えております。ご参加をお待ちしております。あわせて、教員の視察を受け入れております。詳しくは開催要項・申込要項をご覧ください。

令和6年11月7日(木) 宮城県仙台第三高等学校 体育館・大講義室・他

8:40~ 9:00 受付

9:00~ 9:30 開会行事(体育館) (30分)

9:40~10:55 学校間交流発表(日本語)【理数・普通・外部】 (75分)

11:15~12:05 ポスター発表Ⅰ(日本語)【理数・普通・外部】 (50分)

13:00~13:50 口頭発表Ⅰ(英語)【理数・外部(海外含む)】 (50分)

ポスター発表Ⅱ(日本語)【普通・外部】 (50分)

14:00~14:50 口頭発表Ⅱ(英語)【理数・外部(海外含む)】 (50分)

15:10~15:30 閉会行事(体育館)

参加対象

①学校間交流発表(日本語):仙台三高、SSH指定校、全国の高等学校(中等教育学校含む)

②口頭発表(英語):仙台三高生徒、全国の高等学校生徒 ※海外の高校生が発表予定

③ポスター発表(日本語):仙台三高生徒、全国の高等学校生徒、小中学校児童生徒

④教職員視察:全国の現職の教職員

〇 開催要項

R6 三高探究の日(イノフェス)開催要項・申込要項.pdf

〇 生徒(児童)発表申込 申込締切日 令和6年10月15日(火)

※生徒の発表を希望される場合は、下の参加申込様式(Excelファイル)をダウンロードしてください。

R6_三高探究の日イノフェス_参加申込様式_高校向け.xlsx

R6_三高探究の日イノフェス_参加申込様式_小中向け.xlsx

〇 教職員の視察申込 申込締切日 令和6年10月22日(火)

※詳しくはR6 三高探究の日(イノフェス)開催要項・申込要項.pdfをご覧ください。

【9/2】放射光施設ナノテラスを体感!

9月2日(月)10:00~12:00 仙台市の青葉山にある放射光施設ナノテラス(NanoTerasu)での研修に生徒57名、教員17名の計74名が参加しました。今年4月から本格稼働しているナノテラスですが、メンテナンス期間を利用して実験ブースを見学することができました。生徒はナノテラスに入るなり、その規模の大きさに圧倒され、何に対しても興味津々でした。最先端の施設見学を通して、進路意識も高まったようです。ナノテラスで研究できる科学技術人材に育っていって欲しいと思います。がんばれ三高生!

生徒の感想

〇加速器などと聞くとどうしても物理系の感じがしたのですが、それだけでなく化学、生物などの複数の分野に関係がある、ということを知ることができて非常に面白い研修でした。個人的には生きた生物の細胞を見ることができる、ということがとても興味深く思いました。

〇最近作られた、他よりも新しい技術が取り込まれている施設であるため、見学の大半が真新しく感じられた。ナノテラスの命名理由から、具体的な装置の説明など、事細かに隅々まで分かりやすかった。放射光の応用技術に圧倒されました。

ナノテラス研修では、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)NanoTerasuセンターのみなさまに大変お世話になりました。仙台三高の見学がナノテラス広報に載っています。こちらをご覧ください。→ナノテラスHP

|

|

施設と放射光についての説明 |

研究についての説明 |

ナノテラスについて模型で説明 |

ナノテラス入り口の看板 |

ビームラインの説明 |

【8/31】文化祭で探究活動も一般公開(SSHクラブ)

8月31日(土)9:00~14:30 仙台三高文化祭「三高祭」が行われ、この中で今年実施した研修やフィールドワークの報告ポスター(30題)や理数科、普通科で進めている探究活動のポスター展示(理数科19題、普通科67題)を行いました。

隅にある美術室での展示にもかかわらず、多くの来場者が訪れ、食い入るようにポスターを見ている姿が印象的でした。生徒の探究の質が年々向上していることを実感する出来事でした。

11月のイノベーションフェスタでの研究発表もとても楽しみです。

|

会場入り口から見た探究ポスターブース |

研修・フィールドワークの展示ブース |

|

理数探究・普通科探究のポスターを見学する来場者 |

フィールドワークのポスターも大人気 |

令和6年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会でポスター発表賞を受賞!!

令和6年8月7日(水)~8日(木)に神戸市の国際展示場で開催されたスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会で本校から発表した生徒たちが★「ポスター発表賞」★を受賞しました。

この研究発表会は全国のスーパーサイエンスハイスクール指定校の各校から1題生徒発表を行い,全国の高校生と交流を深めながら,研究について研鑽を深める発表会です。

今年度はSSH校指定校225校が神戸に一同に会して発表会が行われました。

本校からは3年生3名が地学分野で「仙台西部の地質構造と地史の解明~野外調査・アナログ実験に基づくドーム状構造の考察~」という発表題でポスター発表を行い,ポスター発表賞を受賞しました。

文部科学賞のHPにも掲載されていますので,ぜひ御覧ください。

文部科学省HP 「令和6年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会表彰校を決定しました」

令和6年度 時習の森グリーンアドベンチャーの募集について

仙台三高 学校林「時習の森」を舞台に三高生徒および教職員、外部有識者が講師役となって「自然観察・工作教室」を開催します。

令和6年10月20日(日)に本校の生物実験室・時習の森(学校林)で行います。

対象は宮城県内に住む小学4年~6年生です。

詳細は添付ファイルの募集要項(R06_時習の森 グリーンアドベンチャー募集要項.pdf)を御覧ください。

自然科学部化学班2チームが、第48回全国高等学校総合文化祭(清流の国ぎふ総文2024)にて文部科学大臣賞と文化庁長官賞のダブル入賞の快挙!!

令和6年8月3日(土)から5日(月)にかけて、岐阜県大垣市で開催された第48回全国高等学校総合文化祭(清流の国ぎふ総文2024)自然科学部門に参加し、5日(月)に審査結果発表がありました。

全国から集まった生徒、顧問700名が固唾を飲んで見守る中、次々と審査結果が発表されました。そして「白金箔における水素と酸素の反応の研究」の研究は、ポスター発表部門において文部科学大臣賞(全国1位/44件)、「水酸化鉄(III)コロイド生成におけるガラス着色の研究」の研究は、研究発表化学分野において文化庁長官賞(全国2位/44件)と、自然科学部化学班の2チームがダブル入賞の快挙となりました。

研究発表のほかにも岐阜県の研究機関や郷土文施設などを巡る「巡検」、全国の生徒との「生徒交流会」もあり、多くの学びがあった総文祭でした。これまで様々なサポート、応援して下さった多くの皆様にこの場を借りて深く感謝申し上げます。

第48回全国高等学校総合文化祭(清流の国ぎふ総文2024)自然科学部門で発表しました!

令和6年8月3日(土)から5日(月)にかけて、岐阜県で開催された第48回全国高等学校総合文化祭(清流の国ぎふ総文2024)自然科学部門に参加しました。本大会は、文化部のインターハイとも称され、全国の高校生が一堂に会し、各部門での研究成果を発表し合う場です。自然科学部門は大垣市の岐阜協立大学で開催されました。

仙台第三高等学校の自然科学部からは、化学班・生物班・地学班が参加し、計4分野での発表を行いました。各班が部活動で取り組んできた研究を発表し、全国の高校生と競い合う貴重な機会となりました。

化学班は、「白金箔における水素と酸素の反応の研究」が口頭発表、「水酸化鉄(III)コロイド生成におけるガラス着色の研究」というテーマでポスター発表を行いました。生物班は、「ミカヅキモの有性生殖について」というテーマで、ジュズミカヅキモの有性生殖に関して新たに得られた知見を発表しました。地学班は、「トリゴニアの表面構造から探る~トリゴニアはどう生き抜いたのか~」というテーマで、トリゴニアの表面構造を通じてその生存戦略を探る研究を発表しました。

この大会を通じて、全国の自然科学の研究に取り組む生徒たちと交流することができ、互いの研究内容について意見交換を行うことで、新たな視点や知識を得ることができました。また、他校の発表を通じて、自分たちの研究の進め方や発表方法についても多くの学びを得ることができました。

今回の経験を通じて、私たちはさらに研究に対する意欲を高め、今後の活動に活かしていきたいと考えています。全国大会での発表という貴重な機会を得られたことに感謝し、今後もより一層の努力を重ねていきます。

自然科学部化学班、文部科学大臣表敬訪問しました!

自然科学部化学班の生徒2名が、今年5月11日~15日アメリカロサンゼルスで開催されたリジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)2024※に日本代表として参加したことにより、7月29日に文部科学省を表敬訪問し、文部科学大臣特別賞を授与されました。

※リジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)2024は、世界60以上の国や地域から1,600人以上の高校生が集まり、科学の研究を競う世界最大級のコンテストです。

ISEFのホームページ https://www.societyforscience.org/isef/

文部科学省のHP掲載 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2024/1416581_00002.htm

【7/23】普通科探究で進めている学校林の間伐材活用(途中経過)

探究54班では、時習の森(学校林)の間伐材に注目し、その活用にチャレンジしています。

現在の進捗をご紹介します。

4月20日 時習の森の調査(丸太の本数、直径を記録)

5月10日 時習の森から丸太を搬出(ヒノキはとても重いです。)

7月11日 丸太を切って、室内へ。

7月23日 半分にしてみました。これまた大変。

※丸太の加工は手間も時間もかかります。

これからは、室内で加工します。何ができるかは、楽しみに!

|

4月20日 間伐材の調査その① |

調査その② |

|

5月10日 時習の森(学校林)から丸太の運び出し |

リアカーで仮置き場の校庭まで運び出し |

|

運動部の協力も得て、23本搬出完了 |

切ったばかりの丸太は水分が多くとても重い。 仙台三高の時習の森(学校林)は、ヒノキです。 人工林にしては珍しいです。

切ってみると分かりますが、とても固い。 のこぎりの歯が入っていいかない。 生徒は悪戦苦闘しながら、間伐材で何かを つくろうと頑張っています。 何ができるのか! お楽しみに!! |

|

7月11日 丸太を切りました。6本切るのに1時間。 |

切った丸太 物理室で乾燥中 |

|

7月23日 さらに半分。40分もかかり1本で断念。 |

とてもきれいなヒノキです。 |

【2年物理】東京エレクトロンの出前授業実施!

令和6年7月18日(木)10:45~11:35に理数物理・物理を履修している180名が大講義室で東京エレクトロンの出前授業を受講しました。エンジニア3名による説明では、東京エレクトロンや半導体開発から製造までの流れについての説明のほか、「エンジニアクイズ」と称して製造現場での課題解決のプロセスを問題にするなど、実際に働いているエンジニアの視点でとても興味深い内容でした。3名のエンジニアのうち2名は仙台三高のOB(男子校時代最後の卒業生)!先輩の話を聞きながら、大学→大学院→就職のロールモデルとして自分の将来を考える良い機会にもなりました。今後も折を見て講演会を実施します。みなさん出会いを大切に頑張りましょう!

|

講演会の様子 |

エンジニアクイズについて考える様子 |

令和6年度第1回SS先端科学講演会開催

7月16日(火)3・4校時に理数科1・2年生と普通科の希望者を対象として、令和6年度第1回SS先端科学講演会を実施しました。今回は、東北大学災害科学国際研究所 災害評価・低減研究部門 教授 遠田 晋次 氏をお招きし、演題を「科学の視点で読み解く〜地震・断層研究の現在と未来」として、ご講演を頂きました。1月の能登半島地震を始めとした諸地震のメカニズムについてのお話や地震研究の歴史的な経緯、地元の利府・長町断層などについての幅広い内容を大変分かりやすい内容でした。

|

|

|

R6 国際科学フォーラムで理数科3年生が英語で口頭発表!

令和6年7月13日(土)にオンラインにてR6 国際科学フォーラム(福井県立若狭高校主催)で理数科3年生の理数探究13班の生徒が3名が「Effects of small canopy gaps in the forest and their changes over time」という発表題で英語で発表を行いました。

英語の口頭発表ではありますが,スムーズに発表できました。

このようにスムーズに発表できたのも,2年生のときに理数科の生徒は将来,国際学会等で発表することを念頭にGLC(東北大学の留学生センター)と連携した英語での研究発表スキルの向上を目指したカリキュラム,台湾の連携校での発表会などを通じて,必要な力を身につけたためですね。

このような理数科の特徴的な取り組みがしっかりと生徒の力を伸ばしてくれています。

高校卒業後も国際学会等で活躍する姿が思い浮かべられました。

令和6年度 南三陸フィールドワークの事後指導を行いました。

令和6年7月8日(月)、本校の生徒たちは南三陸町ネイチャーセンターの阿部拓三氏を講師に迎え、本校にてSS南三陸フィールドワークの事後指導を実施しました。

6月23日(日)に実施したフィールドワークは、干潟の生き物調査を通じて生物多様性の重要性を学び、科学への興味を深めることができました。

そのフィールドワークの際に、干潟に生息する生物の調査を行いましたが、今回の事後指導ではその結果について、阿部拓三氏の指導のもと、まとめることができました。

結果をまとめる中で、宮城県準絶滅危惧種であるツブカワザンショウを発見した生徒もいました。

イシダタミやマガキ、アサリといった生物は発見率が高く優占種ということもわかりました。

生徒たちが行った生き物採集の調査の結果、50種類以上の生物が確認されました。

生徒たちはその多様性に非常に驚いていました。

事後指導で分析・指導を受けたデータを活用し、生徒たちは考察をしていき、ポスターを作成し、文化祭等で発表の予定です。

生徒たちは実際にフィールドでの調査を通じて、教室では得られない貴重な経験を積むことができました。このフィールドワークを通じて、生徒たちは自然環境の大切さや、生物多様性の保全の重要性を学びました。また、科学的な調査方法やデータのまとめ方についても実践的に学ぶことができました。これにより、生徒たちは科学への興味を一層深め、将来の進路選択にも良い影響を与えることでしょう。

今回のフィールドワークにご協力いただいた南三陸町ネイチャーセンターの皆様、そして講師の阿部拓三氏に心より感謝申し上げます。今後も引き続き、生徒たちの学びを支える活動を続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ポスター発表の様子

ポスター発表の様子 発表後の意見交換

発表後の意見交換